|

Chi

non

rischia sta imitando o ripetendo,

chi

vuole invadere un campo nuovo deve affrontare

l'ignoto.

Sergio

Musmeci

L'architettura

italiana

ha una lunga storia di evoluzione, caratterizzata dal

fiorire di numerose correnti e figure importanti che

hanno

contribuito allo sviluppo dell'ingegneria italiana.

Tra le varie fasi

che hanno segnato l'evoluzione dell'architettura

italiana, gli anni

tra il 1940 e il 1970 sono stati particolarmente

significativi grazie

alla Scuola Italiana di Ingegneria. Alcune delle

figure più

importanti che hanno contribuito a questa evoluzione

sono state

Riccardo Morandi (1902-1989), Pier Luigi Nervi

(1891-1979), Silvano

Zorzi (1921-1994) e Sergio Musmeci (1926-1981). In

particolare,

Sergio Musmeci si è distinto come un visionario,

caratterizzato da

una ricerca formale personale e innovativa. Purtroppo,

la sua

genialità è stata trascurata dalla Storia

dell'Architettura

Italiana, forse a causa della sua volontà di inserirsi

coerentemente

nella modernità. Nonostante ciò, il contributo di

Sergio Musmeci

alla storia dell'architettura italiana è indubbiamente

di grande

valore e merita di essere riscoperto e valorizzato.

Nel 2003, il

Centro Archivi di Architettura del Museo Nazionale

delle arti del XXI

secolo di Roma ha ricevuto l'archivio di Sergio

Musmeci e di sua

moglie e collaboratrice Zenaide Zanini. Questo

prezioso contributo è

stato affiancato dai fondi archivistici di molti altri

ingegneri e

architetti di rilievo internazionale del Novecento,

tra cui Pier

Luigi Nervi. Il Museo delle arti del XXI secolo,

firmato da Zaha

Hadid Architects, si è fatto carico di preservare e

promuovere

costantemente queste importanti raccolte, consentendo

così alla

straordinaria eredità di Sergio Musmeci di essere

riscoperta e

valorizzata. La condivisione di pochi ma importanti

soggetti

provenienti da diverse realtà, tra cui il fratello di

Sergio,

Alberto, e accademici di discreta fama nel panorama

critico

dell'architettura italiana, come Bruno Zevi

(1918-2000), Manfredi

Nicoletti (1930-2017), Sergio Poretti (1944-2017) e

Tullia Iori

(1969), ha contribuito a diffonderne la conoscenza e

l'apprezzamento

del lavoro. L'analisi dell'opera di Sergio Musmeci

rappresenta una

dimostrazione straordinaria dell'intreccio tra arte e

matematica,

forma e calcolo strutturale, architettura e

ingegneria: discipline

umane apparentemente distanti che invece hanno radici

comuni. Sergio

Musmeci, insieme a poche altre menti illuminanti, ha

cercato di

conciliare queste discipline, realizzando opere

pionieristiche non

solo rispetto alle nuove tecnologie portate dai

moderni strumenti di

calcolo elettronico, non ancora disponibili ai suoi

tempi, ma anche

per quanto riguarda la ricerca critico-formale in

relazione al vivere

contemporaneo, in continua evoluzione, poliedrico,

fluido, liquido e

senza nome.

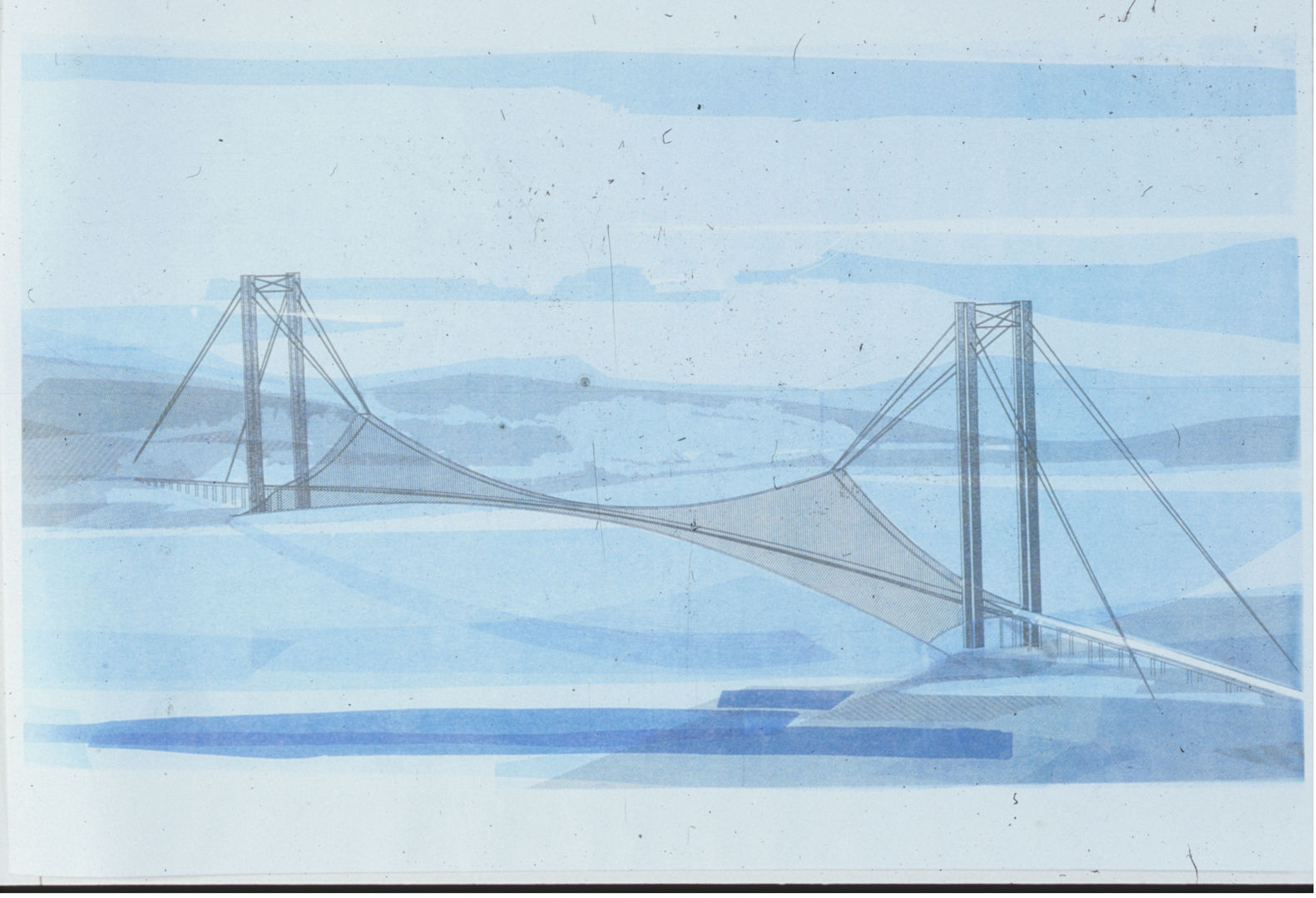

Fig. 1 - PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

Fig. 1 - PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ROMA. COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

La bozza del progetto rappresenta una visione avveniristica e audace

di un ponte sospeso che attraversa le acque dello Stretto,

offrendo un collegamento stabile tra le due regioni e un'importante soluzione

ai problemi di trasporto. La struttura è caratterizzata da linee

curve e affusolate, che ne esaltano la bellezza e l'eleganza è stata

fonte di grande ispirazione per gli ingegneri e gli architetti di tutto il mondo

e rappresenta un esempio di genio creativo e di pensiero innovativo

nel campo dell'ingegneria civile.

La

sua

straordinaria capacità di trovare l'approvazione di

pochi ma

eccellenti ingegneri e critici dell'architettura è

testimoniata

dalle singolari realizzazioni del Ponte sul Basento

(1971-1976) e

dalla progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina

(1969). Grazie

alla sua opera, Sergio Musmeci ha contribuito a

gettare le basi per

una nuova architettura, in grado di fondere l'estetica

e la

funzionalità in maniera mai vista prima.

LA

SCUOLA

ITALIANA DI INGEGNERIA, CENNI STORICI

Nella

storia

dell'ingegneria e dell'architettura, la scoperta del

cemento

armato da parte di François Hennebique nell'Ottocento

ha

rappresentato una pietra miliare fondamentale. Questa

innovativa

tecnologia ha permesso la realizzazione di opere

straordinarie e il

suo impatto è stato notevole anche in Italia. Un

esempio di successo

è rappresentato dal ponte del Risorgimento a Roma

(1909-1911), opera

progettata dall'Impresa di Giovanni Antonio Porcheddu,

che ha potuto

beneficiare della collaborazione di Hennebique. Dopo

la Prima Guerra

Mondiale (1915-1918), il brevetto del cemento armato è

stato

sciolto, rendendo questo materiale a disposizione di

giovani

ingegneri e architetti, soprattutto in Italia, dove

l'aspetto

artigianale della lavorazione del cemento armato ha

trovato

particolare favore.

L'invasione dell'Etiopia da parte dell'Italia fascista

nel

1936 causò numerose sanzioni internazionali da parte

della Società

delle Nazioni, tra cui il divieto di importare

materiali bellici

dall'estero, come l'acciaio, il cotone e il ferro. In

risposta,

il regime fascista decise di promuovere una politica

di

autosufficienza economica del Paese, sviluppando nel

settore edilizio

tre linee di costruzione da parte degli ingegneri. Una

parte di essi

tornò alla costruzione in stile antico romano,

un'altra parte

cercò sostituti all'acciaio, mentre l'ultima parte

iniziò una

serie di sperimentazioni volte a ridurre drasticamente

l'uso

dell'acciaio. Proprio da queste sperimentazioni

nacquero,

soprattutto nel secondo dopoguerra, le due linee di

ricerca che

caratterizzano i protagonisti della Scuola di

Ingegneria Italiana: la

resistenza per forma, preferita da Arturo Danusso

(1880-1968) e Pier

Luigi Nervi; e la precompressione, utilizzata da

Gustavo Colonnetti

(1886-1968), Riccardo Morandi e Silvano Zorzi.

Durante

il

periodo di sperimentazione ingegneristica del Secondo

Dopoguerra,

caratterizzato da una scarsità di materiali importati,

Pier Luigi

Nervi, insieme ad Arturo Danusso, segue la linea della

resistenza per

forma. L'obiettivo è di creare una struttura

resistente non basata

sulla massa, quindi non su grandi quantità di cemento

e armatura, ma

sulla resistenza data da forme sottili sagomate in

modo tale da

ottenere una grande inerzia. Nervi e Danusso si

allontanano dal

calcolo tradizionale, ponendo maggiore fiducia nella

natura e nel suo

modo di operare nell'ambiente. Cominciano quindi ad

osservarla e a

imitarla, progettando modelli in scala e arrivando,

nel caso di

Nervi, a inventare un sistema autarchico basato

sull'utilizzo del

ferrocemento e sulla prefabbricazione strutturale.

Grazie a questo

approccio innovativo, Nervi diventa forse l'unico

architetto italiano

del secolo a raggiungere una vera fama internazionale

,

riconosciuto per l'applicazione della “correttezza

strutturale”

in ciascun progetto e realizzazione di opere:

costruire in modo

corretto e senza sprechi. Pier Luigi Nervi corrisponde

alla figura di

un artefice umanistico ricoprendo in maniera

poliedrica numerosi

ruoli: teorico, sperimentatore, inventore, progettista

e costruttore.

La sua ricerca, focalizzata sull'ottimizzazione e

sulla

funzionalità architettonica, è fertile grazie alla sua

educazione

umanistica: è dall'appassionata osservazione delle

cattedrali

gotiche che nasce nella sua mente scientifica la “nuda

statica

nerviana”: lo scheletro strutturale non più celato «grida

a

pieni polmoni come nelle cattedrali gotiche che lo

stesso Nervi

amava tanto osservare e in cui ogni elemento si lega

inesorabilmente

all'altro in un ordine spaziale essenziale chiaro e

coerente»

.

Il grande merito di Nervi è quello di aver trovato un

modo di

mettere in opera il materiale calcestruzzo con

prefabbricazioni

strutturali molto sofisticate e raffinate, che hanno

avuto come

conseguenza formale un'analogia con l'atteggiamento

verso il

progetto di alcuni maestri del passato, che conferisce

alle opere di

Nervi un sapore antico che le pone fuori dal tempo, ed

è quindi

legittimo confrontare per certi versi il Palazzo dello

Sport di Roma

(1958-1960) non solo con il Pantheon romano (112-124

d.C.), ma anche

con la gigantesca cupola di Hagia Sophia a

Costantinopoli (532 –

537 d.C.).

Le

ricerche

strutturali dell'Ingegneria Italiana hanno raggiunto

il loro

apice durante gli anni del Boom Economico, ovvero tra

il 1958 e il

1963. Questo periodo, dal punto di vista

storico-ingegneristico, ha

visto la realizzazione delle grandi opere di

costruzione

dell'Autostrada del Sole (1959-1964) e degli impianti

dedicati ai

Giochi della XVII Olimpiade (1960), entrambe di enorme

portata

storica.

In

particolare,

Riccardo Morandi ha dedicato la sua ricerca e

sperimentazione alla costruzione di ponti e,

soprattutto, di

coperture a luce libera. Questo lavoro è stato una

reazione alla

situazione autarchica del periodo, in cui Morandi ha

cercato di

perseguire una linea di pensiero diversa da quella di

Nervi, ovvero

di non limitarsi ad osservare la Natura ma di

diventare un aiutante

di essa. Morandi, insieme ai suoi collaboratori

Colonnetti e Zorzi,

ha operato direttamente sul materiale, in questo caso

il

calcestruzzo, cercando di modificarne le

caratteristiche intrinseche.

In questo modo, Morandi ha insegnato al calcestruzzo «a

cambiare, a resistere anche a sollecitazioni in

trazione, a

comportarsi meglio»

.

Grazie a queste innovazioni, Morandi è stato in grado

di realizzare

strutture uniche ed eccezionali: a prescindere dalla

recente e

tragica sorte, il ponte strallato omogeneizzato di

Morandi

(1963-1967) è uno dei simboli della Scuola Italiana di

Ingegneria,

con la sua caratteristica manifestazione del proprio

funzionamento

statico attraverso figure astratte «in

cui

l'aspetto parziale del fenomeno strutturale che

viene

rappresentato (con teatrale chiarezza) è proprio

quello

dell'equilibrio statico: la contrapposizione delle

forze esterne il

gioco di pesi e contrappesi, di spinte e

controspinte. Il congegno di

aste tra loro collegate si percepisce come un

plastico diagramma di

forze» .

Il pensiero di

Morandi si

differenzia in particolar modo dai componenti della

Scuola per il suo

forte scientismo: l'unico sapere valido dell'ingegnere

è quello

delle scienze fisiche e sperimentali: svalutando

quindi ogni altra

forma di sapere che non accetti i metodi propri di

queste scienze,

ogni progetto e realizzazione di Morandi è fermamente

permeata di

progresso e razionalità.

Le strutture di Morandi sono rappresentative,

tradizionali,

artigianali, e soprattutto raccontano il successo del

Paese al mondo.

L'orgoglio di Morandi per il suo lavoro di ingegnere è

esemplificato

in una pubblicità del pastificio Barilla del 1966 ,

che celebra il Made in Italy e che vede protagonisti

il regista

Federico Fellini, la cantante Mina, Pietro Gherardi

come scenografo e

regista, e le strutture strallate omogeneizzate degli

hangar degli

aerei di Fiumicino (1967-1970) progettate da Morandi.

Come

Morandi,

anche Silvano Zorzi (1921-1994) è un esperto di

cemento

armato precompresso con cui ha collaborato per tutta

la sua carriera,

a partire dal secondo dopoguerra. L'approccio

industrializzato di

Zorzi cerca di rimanere fedele all'italianità, senza

cadere

nell'omologazione seriale. Mentre Nervi e Morandi

concepiscono le

loro strutture come grandi sculture inserite in un

contesto

territoriale, Zorzi si presenta come designer

industriale: progetta

prodotti funzionali senza mai compromettere la qualità

artigianale,

riproducibili in serie ma in quantità limitata. Il suo

approccio

industriale a conduzione familiare, privata,

flessibile e capace di

organizzare il ciclo produttivo adattandosi ai nuovi

prototipi è

stato un esempio di eccellenza nella storia

dell'ingegneria italiana.

Il

percorso

professionale di Silvano Zorzi è caratterizzato da una

formazione di alto livello: i suoi studi al

Politecnico Federale di

Losanna rappresentano un punto di svolta cruciale

nella sua carriera.

Qui Zorzi viene formato dalle preziose lezioni di

Gustavo Colonnetti,

che influenzano in modo determinante il suo approccio

alla

progettazione. Grazie ai suoi studi in Svizzera, Zorzi

sviluppa una

profonda conoscenza della soluzione strutturale del

cemento armato

precompresso e del design, che avrà modo di applicare

soprattutto

durante i lavori per la realizzazione dell'Autostrada

del Sole.

Grazie alla sua formazione non convenzionale presso il

Politecnico

Federale di Losanna, Silvano Zorzi diventa un pioniere

nella

creazione di nuovi macchinari e metodi di costruzione

nell'Italia del

dopoguerra. Una delle sue più importanti invenzioni è

la cassaforma

auto-varante, che applica ad esempio nella

realizzazione del Viadotto

sul Torrente Fichera (1970-1972). Questo sistema è un

cantiere

mobile con un abitacolo progettato per avanzare in

maniera

progressiva, permettendo la posa dell'impalcato senza

la necessità

di utilizzare ponteggi o opere provvisionali che

potrebbero

ostacolare il processo di costruzione. Secondo Zorzi «il

progettista

non deve seguire la metodologia del momento,

piuttosto

egli deve anticiparne gli sviluppi diventando

protagonista delle

innovazioni» ,

per questo motivo egli deve aggiungere alla sua

professione nuovi

campi interdisciplinari come l'imprenditorialità, non

solo

determinando i procedimenti costruttivi ma conoscere

anche le

macchine coinvolte e sapere come sfruttarle secondo le

esigenze,

preventivando infine costi e tempi di realizzazione

dell'opera, «la

buona impostazione di un progetto deve essere frutto

di un travaglio

inventivo personale che coinvolge conoscenze e

coscienza. L'opera

deve essere funzionale e configurarsi allo stesso

tempo come un

armonico e durevole inserimento nell'ambiente e

costituire una

visione di per sé appagante».

SERGIO

MUSMECI

In

seguito

a questa breve ma doverosa premessa sul panorama

storico,

culturale e tecnologico in cui si inseriscono i primi

tre Maestri

della Scuola Italiana di Ingegneria, è possibile

sviluppare un

ragionamento più completo sull'ultimo ma non meno

importante

componente di tale Scuola, Sergio Musmeci (Roma, 1926

– Roma,

1981). Viene ricordato come il più giovane e il più

visionario

protagonista della Scuola Italiana di Ingegneria .

La musica, l'astronomia, l'aeronautica, la

navigazione, la

matematica e la filosofia sono le principali passioni

che lo hanno

ispirato nella formulazione del suo originale

pensiero, passato

alquanto inosservato rispetto a quello di altri

protagonisti del

Novecento, ma molto stimato da coloro che hanno avuto

la grande

fortuna di conoscerlo e anche la mentalità per

comprenderlo: primo

fra tutti suo fratello Alberto.

La

personale

ricerca di Musmeci trova un primo avvio durante i suoi

studi di ingegneria civile, che si concludono in sede

di laurea

presso La Sapienza (1948)

con una tesi sulle strutture resistenti delle volte

sottili, che gli

procura, tra l'altro, la medaglia d'oro per miglior

laureato

dell'anno. Lo studio sulle strutture che resistono

alle

sollecitazioni esterne grazie alla loro forma

svilupperà in Musmeci

il suo interesse primario per la «creazione

di

nuove forme architettoniche fortemente espressive

del loro

contenuto strutturale»

che porterà avanti in progetti e concrete

realizzazioni per tutta la

sua breve ma intensa carriera. Il profondo interesse

di Musmeci verso

le volte sottili lo coinvolgerà per tutta la vita

tanto da

allontanarlo dai suoi maestri e primi collaboratori

professionali:

Pier Luigi Nervi

e Riccardo Morandi

per i quali, invece, la forma costituiva il dato

intuitivo di

partenza, così come per la maggior parte dei

progettisti del

Novecento .

Pertanto, Musmeci e Zenaide Zanini, sua collaboratrice

e consorte, a

partire dalla seconda metà del Novecento cominciano ad

elaborare

progetti esterni allo studio Nervi, avviando inoltre

lo “Studio

Sergio Musmeci”, con Mario Desideri .

Nel

periodo

di docenza presso la Facoltà di architettura di Roma,

intraprende in maniera ancora teorica le sue ricerche

sulle strutture

minime e su «altri

temi legati alla

ricerca di una forma derivante da soluzioni

strutturali atipiche»

.

Lo ricordano con affetto gli esigui ma appassionati

allievi del corso

facoltativo da lui presieduto, Ponti

e

Grandi Strutture ,

e ne rievocano le sue particolari lezioni sullo studio

del movimento,

per il quale era solito portare ad esempio l'astronave

toroidale

rotante del film “2001

- Odissea

nello Spazio” di

Stanley Kubrick.

Inoltre, ricordano le sue proiezioni di «immagini

di

opere o eventi creati in natura […] conchiglie,

foglie, alberi,

bolle di sapone, liquidi colorati in movimento per

vedere le forme

generate dalla loro interazione»

,

sviluppi diretti del pensiero di Nervi, acquisiti

durante la sua

esperienza lavorativa presso il suo studio, che vedeva

«nei

calici di certi fiori, nei gusci di uova, di

insetti, di crostacei,

in una infinita varietà di conchiglie»

mirabili esempi offerti dalla natura.

I

principali critici, intellettuali e collaboratori che

al tempo hanno

conosciuto e compreso l'ingegno di Sergio Musmeci sono

Bruno Zevi,

Manfredi Nicoletti e Carlo La Torre. Il legame tra

Sergio Musmeci e

Bruno Zevi, formatosi durante il periodo in cui

entrambi insegnavano

presso l'Università di Roma, non era solo basato su

una forte

amicizia, ma anche su una comune visione non

convenzionale

dell'architettura moderna in Italia, come dimostrato

dalle loro

corrispondenze. Bruno Zevi, in diverse occasioni, ha

espresso il suo

apprezzamento per il pensiero di Musmeci, che tuttavia

ha faticato a

essere riconosciuto nel mondo accademico, come

evidenziato in un

articolo de "L'Espresso". In questo pezzo, Zevi ha

criticato la chiusura della comunità universitaria «barricata

nel

conformismo delle competenze e indifferente a

qualsiasi scandalo»

che respinge Musmeci

in un concorso

a cattedra, per una «accusa

paradossale:

“troppo artista”»

.

Il giudizio sulla figura di

Sergio

Musmeci è spesso contraddittorio e suscita opinioni

divergenti tra i

critici. Da un lato, viene criticato per la sua

visione

anticonvenzionale che rappresenta una minaccia per gli

ingegneri

ancorati alle formule di calcolo anacronistiche e per

gli architetti

evasivi e rifugiati nella post-modernità. D'altro

canto, viene

apprezzato per aver cercato di unire le figure

dell'ingegnere e

dell'architetto, due professioni che spesso procedono

in modo

separato. Bruno Zevi, in particolare, ha sostenuto la

memoria di

Musmeci in diverse occasioni, ritenendo che il suo

lavoro e le sue

intenzioni fossero troppo innovativi per essere

pienamente compresi e

accettati. In questo contesto, Zevi critica aspramente la corporazione universitaria italiana.

Manfredi

Nicoletti,

architetto, saggista e accademico, collabora

costantemente

con Musmeci al quale dedicherà anche un saggio. In

esso, descrive

l'affascinante personalità di Musmeci: uno «scienziato-artista»

dotato di una vasta cultura poliedrica, autore di

progetti e opere

originali, ideatore di «teorie

trasgressive»

tra cui il concetto di limite e la conseguente teoria

delle forme

limite, che non è mai stata fatta fino a quel momento

e che secondo

Nicoletti «si

avvicina molto a come

opera la natura» .

Nicoletti viene profondamente affascinato dalla sua

originalità,

proveniente dalla ricchezza di saperi e di interessi

diversi, «la

sua forza segreta era in quello che lui chiama

“studiare alla

Rousseau”, un vagabondare fra libri e argomenti

spesso scelti a

caso traendone un succo personale senza limiti di

tempo e di

disciplina» .

Infine,

Carlo

La Torre dedica un'importante intervista a Musmeci,

registrata e dattiloscritta

che riporta in maniera dettagliata e diretta la vita

di Musmeci,

dall'infanzia alle ultime collaborazioni con colleghi

architetti.

Vengono riportati e spiegati puntualmente i progetti e

le teorie di

Musmeci con intense e profonde digressioni filosofiche

sul pensiero

contemporaneo e futuro dell'ingegneria e

dell'architettura

italiana. In essa Musmeci viene descritto come un uomo

«profondo

in un campo specifico, ma dai molteplici interessi,

fondamentali per

approfondire il suo campo specifico»

,

caratterizzato quindi da una profonda

interdisciplinarità negli

interessi, che da una base accademica prettamente

scientifica si

ampliano in campi illimitati e vari.

La

principale

elaborazione teorica di Sergio Musmeci si basa sulla

ricerca di una forma che esprima il flusso delle forze

nello spazio

senza confinarle in forme preconcette sorde a quello

che era il loro

compito, la loro esistenza strutturale. Il

ragionamento di Musmeci

sulla forma parte dalla consapevolezza che

l'applicazione principale

della scienza delle costruzioni si basa su un corpus

di epoca

rinascimentale: «intuiamo

la forma

della struttura e pensiamo che questa struttura vada

bene, poi usiamo

la scienza delle costruzioni per verificare se i

limiti di

sollecitazione ammissibili per il materiale che

abbiamo usato si

adattano effettivamente o meno a questa forma».

Secondo

Musmeci, questo è uno svilimento della scienza delle

costruzioni, relegata al ruolo di verifica e non di

strumento di

invenzione. Con la teoria delle forme limite, Musmeci

ribalta le

incognite e i termini noti per sviluppare

l'espressione formale più

essenziale delle forze in gioco nello spazio,

attraverso la ricerca

di forme minime che assolvono pienamente il loro

compito strutturale

primario utilizzando la minima quantità di materiale e

di spazio. In

questo modo, le forze interne che attraversano la

struttura sono

evidenti nella forma stessa della struttura: non sono

nascoste o

racchiuse nel volume di una morfologia concepita

astrattamente

secondo pregiudizi estetici e statici, in cui la

maggior parte del

materiale e dello spazio utilizzati sono del tutto

superflui .

Il

processo

progettuale teorizzato da Musmeci è assai vicino a

come

opera semplicemente la natura intorno a noi: «l'impiego

delle

risorse è legato a dei minimi assoluti, e molto

probabilmente

è questa la rara bellezza a cui approdano le forme

della natura»

.

Musmeci, con il suo inedito impegno di strutturista,

elabora la

teoria del minimo strutturale e la ricerca delle forme

minimali, il

cui obiettivo principale era quello di trovare delle

soluzioni in

grado di assolvere il ruolo strutturale, impiegando

una ridottissima

quantità di spazio e di materia: «esattamente

come

avrebbe fatto Dio o, se a lui non vogliamo credere,

la Natura,

che difatti tende al minimo strutturale e cioè alla

efficienza, il

minimo di materia, quindi, non è un esercizio di

pura eleganza, ma è

assumersi la responsabilità di perseguire il disegno

del Cosmo. Un

imperativo soprattutto etico»

.

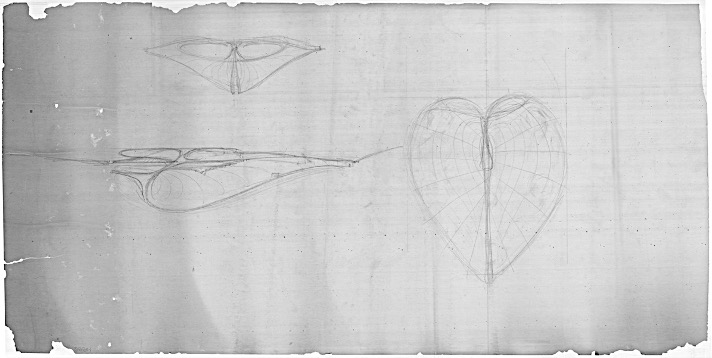

Fig. 2 - STUDIO PER UNA COPERTURA, ANNI CINQUANTA

Fig. 2 - STUDIO PER UNA COPERTURA, ANNI CINQUANTA

ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, ROMA

COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

Uno schizzo, rimasto a livello preliminare di una grande copertura,

forse una sala per la musica o uno spazio per il pubblico

che testimonia la sperimentazione più organica e fluida

delle forme che rimandano chiaramente al mondo della natura.

Ma

guardare

la natura ha un limite intrinsecamente logico che

spinge

Musmeci a osservarla, ma non imitarla: «il

problema

della crescita impone delle condizioni di forma: le

nostre

strutture non crescono, ma vengono costruite. Però

ci sono dei temi

biologici paragonabili alle costruzioni»

.

Nella sperimentazione più organica e fluida delle

forme che

rimandano chiaramente al mondo della natura,

trova una testimonianza particolarmente esaustiva uno

studio preliminare di uno studio di conchiglia Corculum

Cardissa, per

progettare «una

grande copertura, forse una sala per la musica o uno

spazio per il

pubblico» .

IL

PONTE

SUL BASENTO

Riportando

la

notevole esperienza di Sergio Musmeci nella ricerca

della forma

ideale e dell'ottimizzazione della materia, il Ponte

sul Basento

rappresenta una delle sue maggiori realizzazioni

strutturali. La

forma adottata non può essere catalogata come un

classico arco, ma

come una volta a compressione uniforme, con una

struttura

tridimensionale che permette «l'espressione

dell'effettivo

fluire delle forze nello spazio tridimensionale,

punto per punto, attraverso un continuo comporsi di

forze e di

tensioni» .

La creazione di Musmeci rappresenta quindi una

struttura altamente

innovativa che si discosta dal tradizionale schema

stabilito a priori

di elementi piani accostati tra loro. La realizzazione

del progetto

altamente innovativo del Ponte sul Basento trova le

sue radici nella

tesi di laurea di Sergio Musmeci, incentrata sullo

studio delle volte

sottili e sulla valorizzazione della tradizione

costruttiva degli

antichi romani. Tale studio approfondito ha permesso a

Musmeci di

sviluppare soluzioni ingegneristiche altamente

innovative, che

tuttavia non sarebbero state possibili senza una piena

consapevolezza

della tradizione classica. In questo modo, Musmeci è

riuscito a

coniugare la sua creatività e la sua inventiva con la

conoscenza e

il rispetto della storia e della cultura

dell'architettura e

dell'ingegneria.

Il

Ponte

ha come obiettivo progettuale quello di esprimere la

teoria del

minimo, che mira a realizzare una struttura con la

forma ottimale per

ridurre al minimo lo spreco di materiale. La forma del

ponte è stata

derivata dalle condizioni specifiche dell'ambiente in

cui si trova,

in modo da fondersi perfettamente con il paesaggio

circostante e

diventare un simbolo iconico della regione.

Interessante il lavoro di

elaborazione preliminare sui modelli, per cui sono

stati utilizzati

una serie di strumenti empirici e non tradizionali

perché la

situazione storica era caratterizzata dall'assenza di

tutte quelle

strumentazioni di cui oggi possiamo disporre grazie

alle capacità di

elaborazione dei computer. La fase di elaborazione

preliminare dei

modelli è stata affrontata con strumenti empirici e

non

tradizionali, in assenza delle tecnologie informatiche

odierne. La

complessità della forma richiedeva una teoria

matematica avanzata

per la fase di calcolo strutturale, che Sergio Musmeci

ha sviluppato

autonomamente per il progetto.

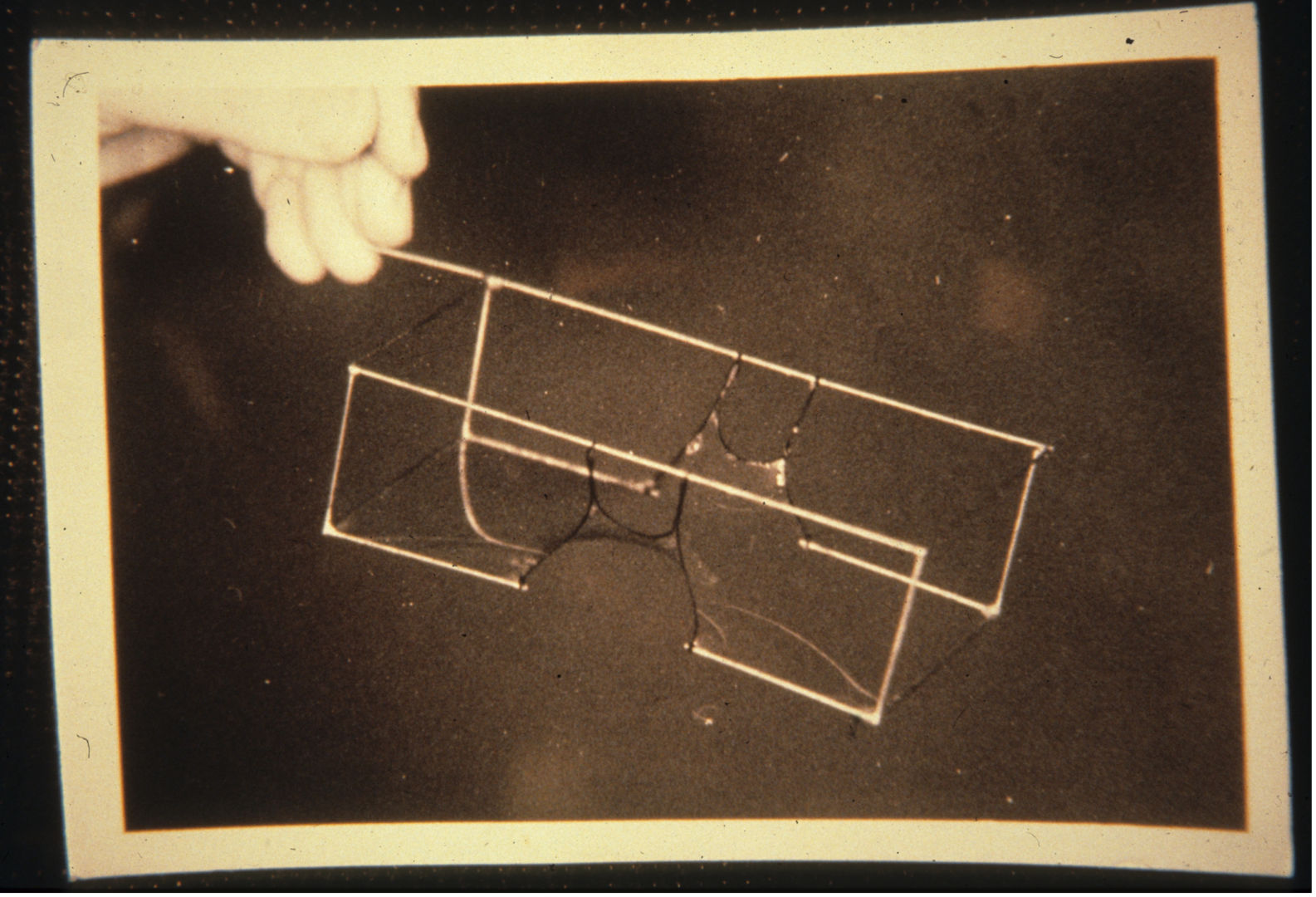

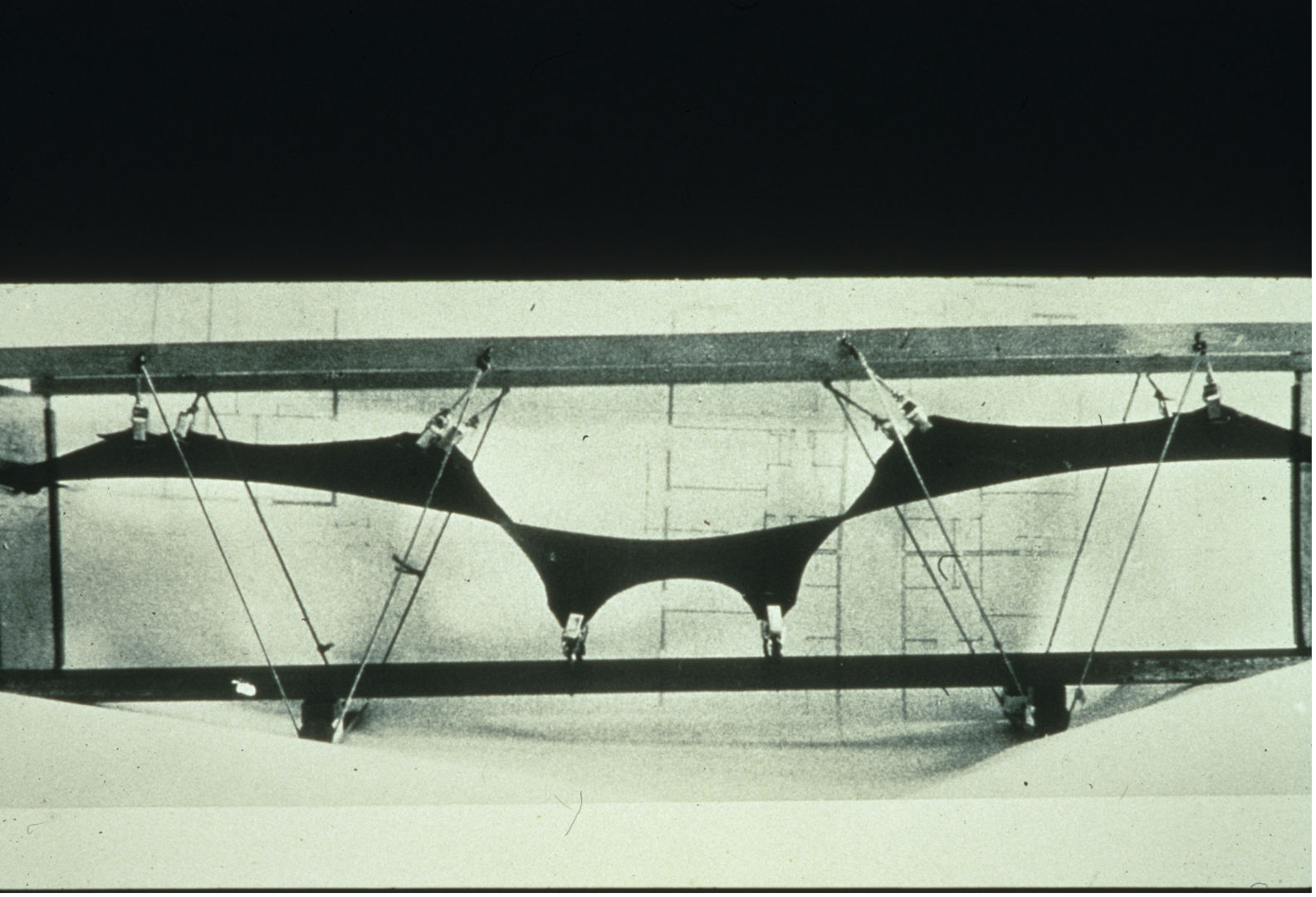

Fig. 3 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980, MODELLO

Fig. 3 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980, MODELLO

ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ROMA, COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

Lavoro di elaborazione preliminare sui modelli del ponte sul Basento

per cui sono stati utilizzati una serie di strumenti empirici non tradizionali

data l'assenza di tutte quelle strumentazioni di cui oggi possiamo disporre

grazie alle capacità di elaborazione dei computer.

Il primo modello del Ponte sul Basento è costituito da una

membrana di soluzione saponata con un po’ di glicerina

per ridurne l'evaporazione, formata tra un sistema di fili opportunamente

predisposti e messi in tensione dalla membrana stessa.

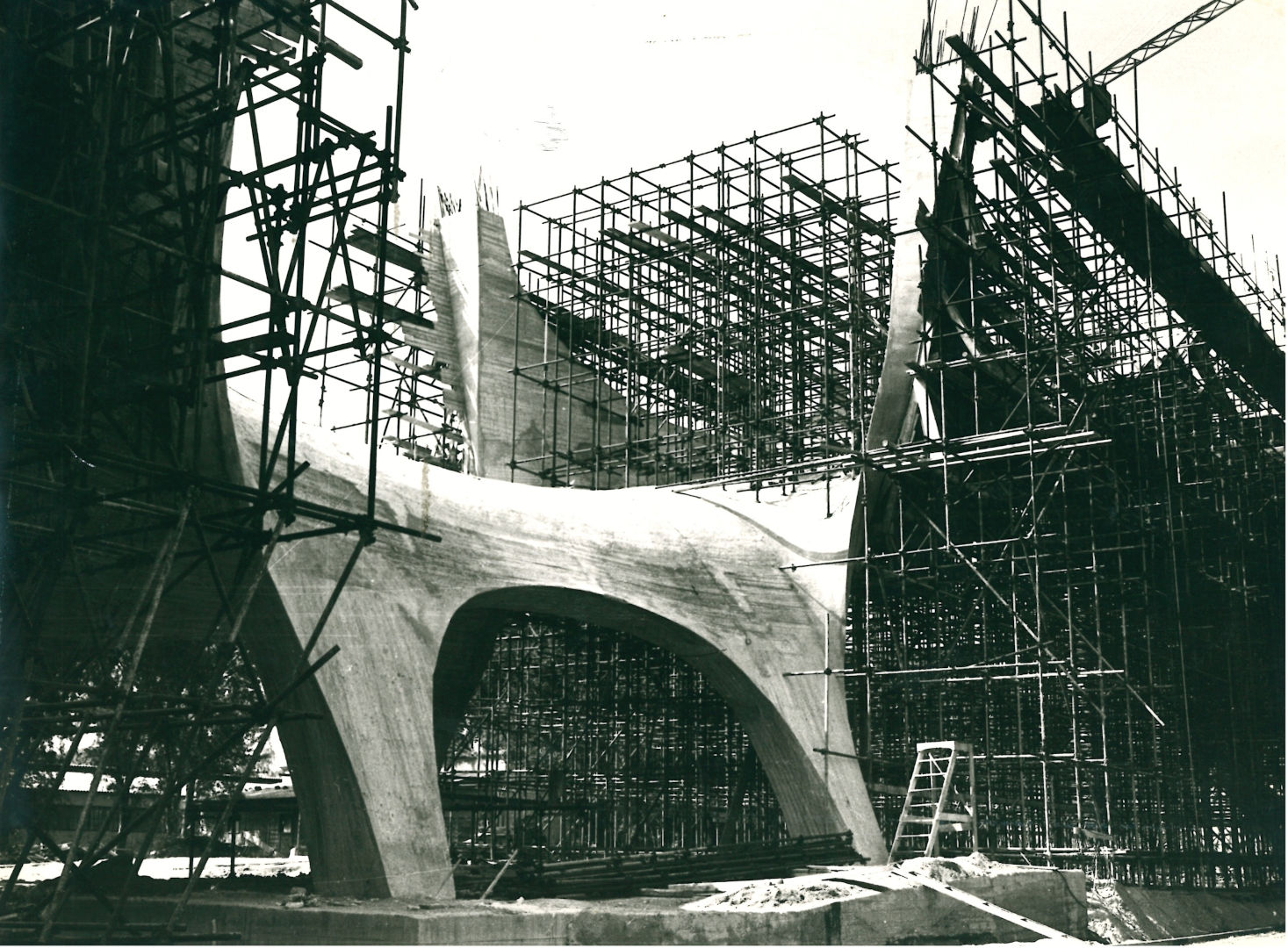

Fig. 4 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980

Fig. 4 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980

MODELLO, ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ROMA. COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

Il secondo modello del Ponte sul Basento è stato ottenuto

tendendo un pezzo di gomma con i bordi rinforzati da cordoni

pure in gomma all’interno di un telaio rigido.

I

primi modelli sono stati realizzati con una membrana

di soluzione

saponata e un pezzo di gomma con bordi rinforzati da

cordoni, seguiti

da un modello in metacrilato in scala 1:100 e un

modello in

micro-calcestruzzo in scala 1:10, sottoposti a prove

statiche presso

l'Istituto Sperimentale Modelli e Strutture di

Bergamo.

Fig. 5 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980, CANTIERE

Fig. 5 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980, CANTIERE

ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ROMA. COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

Testimonianza del massiccio cantiere di legno utilizzato

per la costruzione del Ponte sul Basento.

La

costruzione

del Ponte ha richiesto tecniche insolite per

un'infrastruttura autostradale, molto simili a quelle

utilizzate per le

imbarcazioni, per generare una forma organica ed

espressiva

dell'efficienza strutturale.

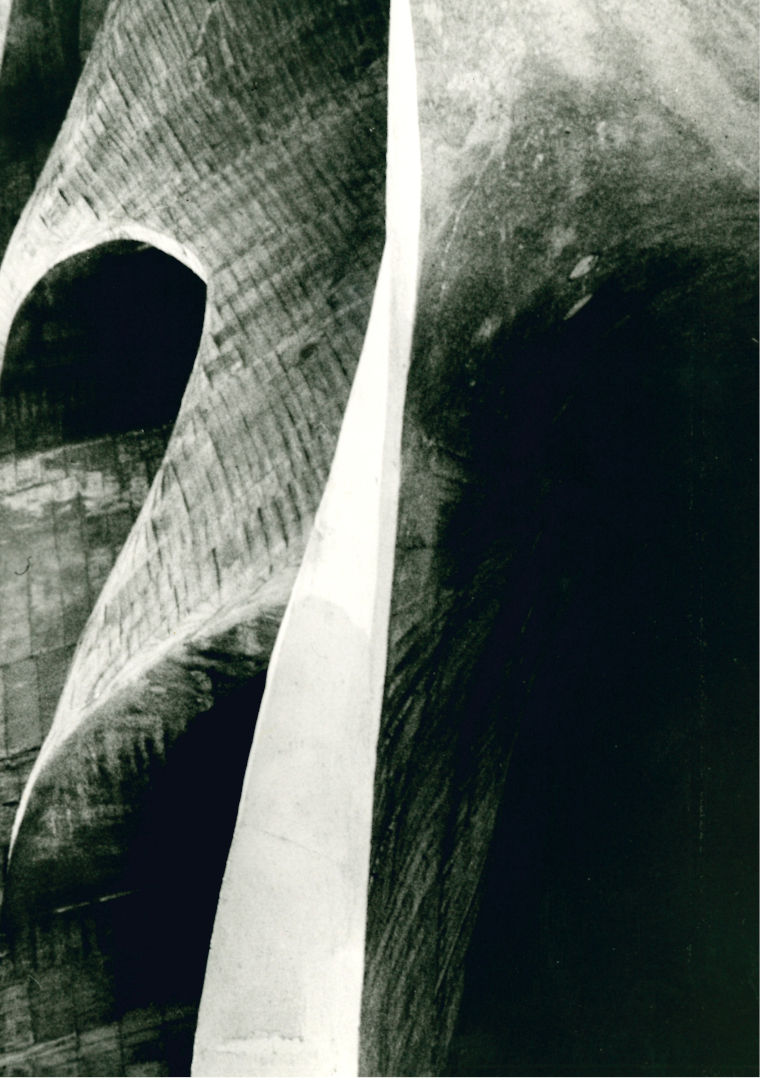

Fig. 6 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980

Fig. 6 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980

ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ROMA. COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

Particolare fotografico della struttura del ponte sul Basento

che evidenzia la leggerissima sagoma finale della struttura.

La

leggerissima

sagoma finale del ponte si pone in una situazione

dialettica e antitetica con il massiccio cantiere di

legno utilizzato

per la sua costruzione che lascia impresse sulla

superficie, come una

memoria da tramandare, le sagomature dei listelli

usati per fare la

cassaforma di legno su ponteggio Innocenti, tipico del

cantiere

italiano degli anni Settanta.

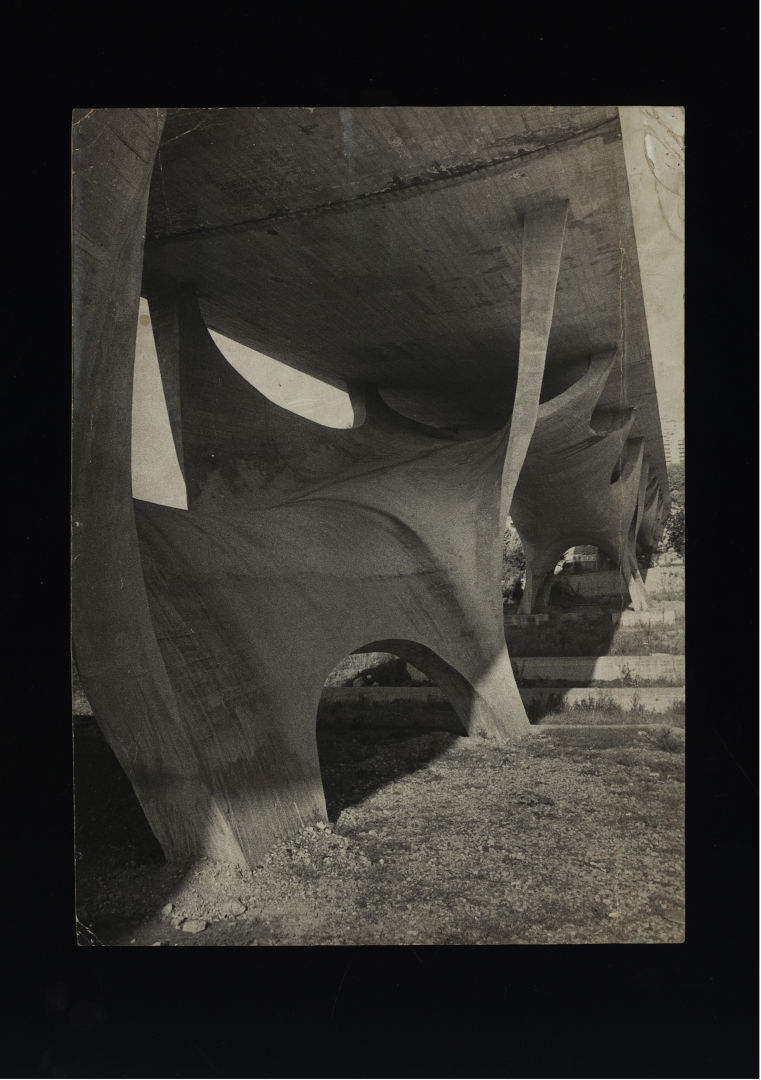

Fig. 7 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980

Fig. 7 - PONTE SUL BASENTO, POTENZA, 1967-1980

ARCHIVIO SERGIO MUSMECI E ZENAIDE ZANINI

MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO

ROMA. COLLEZIONE MAXXI ARCHITETTURA

Particolare fotografico della struttura del ponte sul Basento

che ne evidenzia la dicotomia poetica: una ragnatela leggerissima

ma anche un animale estinto in cui entriamo

nella pancia come il ventre di una balena.

In

questo

modo il ponte presenta una nuova dicotomia: appare da

una

parte una membrana leggerissima con una superficie

sottile,

equicompressa, ma è anche la rugosa superficie di un

antico

cantiere. Una ragnatela leggerissima, ma anche un

animale estinto in

cui entriamo nella pancia come il ventre di una

balena: si può

passare all'interno del ponte, viverlo da dentro

camminando sotto l'impalcato .

La forma ottimale teorizzata da Musmeci risulta anche

a livello

concreto una forma estremamente organica, che la mente

percepisce

come qualcosa che si trova nella sfera naturale del

mondo animale

preistorico.

Una forma caratterizzata da linee ora svettanti ora

che scivolano in

un'unica linea danzante della struttura. Un guscio

organico di forme

flessuose, futuristiche pur basate su una tradizione

di maestri come

Gaudì e Nervi :

la conoscenza di un processo ingegneristico

tradizionale ha dato modo

a Musmeci di invertirlo per creare una forma

membranale minimale e

polimorfica, senza una denominazione precisa. Una

forma che Musmeci

stesso, in maniera inconsapevolmente inedita, chiama

fluida ,

secondo la quale le forze possono convogliarsi in modo

naturale su

tutta la struttura, una forma che ad oggi i libri di

testo non

riescono a posizionale in un contesto architettonico

preciso, e

quindi liquidano a «una

parentesi

anomala nella storia dell'ingegneria del XX secolo»

.

La

struttura,

attraverso la sua forma e l'iterazione intorno ad

essa,

fornisce un'informazione completa sulla propria

funzione: il

fruitore si trova in una situazione di riconoscere

l'oggetto in una

realtà concreta e in una lettura non solo visuale ma

anche

percettiva a livello razionale e immaginativo,

comunica attraverso un

coinvolgimento del corpo e della mente arrivando a

muovere emozioni.

In questo modo, la struttura diviene anche scultura,

in quanto

vincolo di una comunicazione fra l'oggetto

architettonico e la

facoltà intuitiva del fruitore che si trova a

muovercisi intorno sia

fisicamente che mentalmente arrivando a concepire il

flusso

dell'informazione «dalla

quale

dipende la comprensione dell'oggetto e in ordine

alla quale

esso assume un significato»

.

Sergio

Musmeci

incarna la sintesi perfetta tra ingegneria,

architettura e

cultura italiana, in quanto incarna pienamente il

matematico

visionario che utilizza i materiali come strumenti

sofisticati per le

sue strutture. È un pensatore teorico con capacità

innovative,

soprattutto per quanto riguarda la forma. Musmeci

assume il ruolo di

una figura visionaria che guarda costantemente al

futuro e riconosce

la necessità di strumenti di calcolo più

automatizzati: la sua

formazione, la sua ricerca e, soprattutto, il luogo in

cui ha

vissuto, la terra in cui si è sviluppata la civiltà

classica, la

più importante cultura di tutti i tempi, sono motivi

esaustivi per

considerare questo ingegnere, vissuto ai margini dei

centri culturali

e autore di poche opere, un protagonista della storia

dell'architettura italiana del XX secolo.

L'attività di Sergio Musmeci rimane ancora

parzialmente in ombra

rispetto a quella di altri protagonisti

dell'ingegneria del

Novecento, sia perché un male incurabile lo porta a

scomparire

prematuramente all'età di cinquantaquattro anni, sia

perché le

sue ricerche, i suoi progetti e le sue realizzazioni

non furono

comprese appieno dai contemporanei.

NOTE

BIBLIOGRAFIA

Architecture

1978

L'architecture

et

les ingénieurs, deux siècles de construction (Catalogo

Mostra,

Parigi, Centre Geroges-Pompidou, dicembre 1978)

a cura diSylvie Deswarte e Bertrand Lemoine,

Parigi, Le Moniteur, 1980.

BELLUCCI

2017

Giovanni

BELLUCCI,

L'oscuro

contributo degli

“inclassificabili” storici-ingegneri civili

italiani allo studiodella storia

dell'ingegneria e dell'architettura

contemporanea,

in “Studi e ricerche di storia

dell'architettura”, n.1,Palermo, Caracol, 2017.

BRODINI

2013

cominciare

ID.,

«A cominciare da

Ictino». Sergio

Musmeci, l'architettura e la storia,

in “The Gordian Knot. Studi offerti a Richard

Schofield”, Roma,Campisano, 2013.

BRODINI

2013

coperture

Alberto

BRODINI,

Le coperture a

grande luce

nell'opera di Sergio Musmeci,

in

“La concezione strutturale. Ingegneria e

architettura in Italianegli anni Cinquanta e

Sessanta”, Torino, Allemandi & C., 2013.

DE

FELICE

2016

Sabrina

DE

FELICE, Il

calcestruzzo armato e

le strutture resistenti per forma nel pensiero

e nell'opera diSergio Musmeci.

Conservazione

e durabilità: problematiche attuali,

Scuola di Dottorato di Storia, Disegno e

Restauro dell'Architettura,Sapienza Università

degli Studi di Roma, 2016.

IORI

2019

Tullia

IORI,

Silvano Zorzi

raccontato da

Tullia Iori,

in “Wikiradio”

podcast, 2019.

IORI,

PORETTI

2011

Tullia

IORI,

Sergio PORETTI, An

Exciting

investigation,

in “SIXXI” n.1,

Roma, Gangemi, 2011.

IORI,

PORETTI

2013

EĂD.,

La Scuola italiana di

ingegneria,

in “Il contributo italiano alla storia del pensiero

– Tecnica”,Roma, Treccani, 2013.

Linguaggio

2020

Il

linguaggio

delle strutture: la scuola italiana di

ingegneria,

(Atti del seminario, 30 marzo 2021, Piattaforma

GoToWebinar, 18dicembre 2020).

MAXXI

2003

MAXXI

Museo

nazionale delle arti del XXI secolo, Roma.

Collezione MAXXIArchitettura, Archivio Sergio

Musmeci e Zenaide Zanini, donazione del

2003.

MUSMECI

P.

2003

Paolo

MUSMECI,

Una lezione per

i

progettisti,

in “Il ponte e la

città. Sergio Musmeci a Potenza”, Roma, Gangemi,

2003.

MUSMECI

S.

1967

Sergio

Musmeci,

Un particolare

invariante

delle strutture,

in “L'Ingegnere”,

n. 1, Roma, 1967.

MUSMECI

S.

1979

ID.,

L'eredità

di Pier Luigi Nervi, “L'industria delle

costruzioni”,3, Edilstampa/ANCE Servizi, Roma,

1979.

NERI

2014

Gabriele

NERI,

Capolavori in

miniatura. Pier

Luigi Nervi e la modellazione strutturale,

Mendrisio, Università della Svizzera Italiana,

Accademia diarchitettura, 2014.

NICOLETTI

1999

Sergio

ID.,

Sergio Musmeci.

Organicità di forme

e forze nello spazio,

Torino,

Testo&Immagine, 1999.

PEDIO

1976

Renato

PEDIO,

Ponte sul

Basento e sulla zona

industriale a Potenza,

in

“L'Architettura - cronache e storia”, a. XXII,

n. 247, n. 1,Roma, Fabbri Editori, 1976.

Ponte

2003

Il

Ponte

e la città

(Atti del

Convegno, Università degli Studi della

Basilicata, facoltà diIngegneria, Potenza, 10

maggio 2003), Roma, Gangemi, 2003.

PUGLISI

2018

Luigi

Prestinenza

PUGLISI, Architetti

d'Italia.

Sergio Musmeci, il genio gentile,

in “Artribune”, 2018.

SANTIAGO

2011

Etien

SANTIAGO,

Minimum

Structure:

Musmeci and the Semiotics of Statics,

in “GSD Platform 4, Harvard Graduate School of

Design”, New York,Actar Publishers, 2011.

VITTORINI

2003

Alessandra

VITTORINI,

Una

testimonianza.

Intervista a Zenaide Zanini,

in Il

ponte e la città. Sergio Musmeci a Potenza,

Roma, Gangemi, 2003.

ZEVI

1978

ID.,

Il guscio batte il

trilite,

in “Cronache di architettura”, vol. XIX,

Frusinate, Bari, 1978.

ZEVI

1981

ID.,

Ti boccio, sei

troppo artista,

in “L'Espresso”, a. XXVII, n. 13, Roma, GEDI,

1981.

|