|

1)

Un percorso virtuoso dell'amministrazione comunale

(di

Cristina Mochi)

La

collocazione delle vele del Palazzo Altoviti (Fig. 1)

Fig. 1 – Raffaello Sanzio, Ritratto di Bindo Altoviti

Fig. 1 – Raffaello Sanzio, Ritratto di Bindo Altoviti

National Gallery, Washington (Free Open Access)

Foto cortesia di Cristina Mochi

all'interno della Sala ora detta delle

vele

della Scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma, conclude un

percorso d'eccezione iniziato tanti anni fa e documentato dalle

carte conservate in prevalenza all'Archivio di Stato e all'Archivio

Capitolino di Roma. Lo sforzo è stato grande ma più forte

l'intenzione di molti, a cui vanno i nostri ringraziamenti: la

Soprintendenza BBCC in risposta alla nota del Comune di Roma prot. n.

60665-A del 14/11/2024 ‹‹concorda

con la necessità e l'opportunità di riposizionare le volte,

prende atto delle scelte sul riposizionamento delle volte che è

frutto -come delucidato in sede di sopralluogo- di necessità

ambientali e logistiche (presenza delle finestre, del portone di

ingresso, umidità...) nonostante tale sistemazione non rispecchi

appieno la disposizione dell'insieme originario (volte a botte) e

renda difficile la comprensione delle relazioni tra gli elementi››.

Capita

talvolta che gli interessi delle istituzioni, qui in

primis

del Comune di Roma, e in particolare della Direzione della Scuola di

Arte e Mestieri, si incontrino con quelli di studiosi impegnati in

ricerche tangenti: il caso ha così voluto che tre docenti della

Scuola di Arti Ornamentali (corso di Conservazione e Restauro- Grazia

del Giudice, Simona Irrera, Cristina Mochi) avessero iniziato da

tempo a indagare le ragioni storiche delle vele, attraverso ricerche

condotte secondo declinazioni specifiche dettate dalle diverse

competenze di studio delle docenti stesse. Ne è nato un saggio a tre

voci. Il restauro delle vele, dei sottarchi e delle lunette era stato

avviato già anni fa, e il nuovo programma di riallestimento è stato

affiancato da un progetto di ricerca (AD OPERA) che ha visto la

rilettura della storia delle Scuole di Arte e Mestieri di Roma e la

revisione totale della bibliografia passata. A questo si è aggiunto

lo studio dei manufatti, della loro collocazione originaria, e di una

possibile strada attributiva attraverso le carte d'archivio. Tali

spunti non hanno però rappresentato l'unico obiettivo dal momento

che, tra scritti e documenti inediti, la storia si è arricchita di

intrecci più complessi, di importanti rettifiche e di argomenti

finora

inevasi.

(di

Cristina Mochi)

2)

LE SCUOLE DI ARTI E MESTIERI DI ROMA

(di

Simona Irrera)

Nel

1871, Roma diventa la Capitale del Regno d'Italia. Questo evento

storico porta cambiamenti radicali, nuove istituzioni scolastiche e

un nuovo assetto urbanistico con demolizioni, ricostruzioni ed

edificazione d'interi quartieri, ad esempio Testaccio, Esquilino,

Prati ecc. L'epoca storica in cui questi eventi avvengono è

caratterizzata dalla rivoluzione industriale in cui la produzione

manifatturiera muta in modo drastico e irreversibile, l'artigianato

diviene produzione industriale in serie. La nuova realtà europea

richiede lavoratori preparati nel disegno tecnico e in tutte quelle

competenze necessarie a nutrire un sistema unitario industriale

nascente in Italia. All'istruzione pubblica è richiesto di

preparare la classe dirigente nei licei e la classe operaia nelle

scuole tecniche e professionali. A Roma, il nuovo stato italiano

trova una realtà educativa in cui le famiglie hanno «la preziosa

abitudine di inviare i figli a scuola»

,

questo è il fondamento dell'istituzione post-unitaria delle scuole

elementari e trova radici nelle scuole pontificie preunitarie.

Le

scuole nello Stato Pontificio nell'Ottocento prima dell'Unione

d'Italia si distribuivano in religiose, quindi rette da ordini,

congregazioni o confraternite - ad esempio Gesuiti e Scolopi – e

private, gestite da maestri e maestre regionarie .

Le scuole regionarie sono private e a pagamento, centralizzate con

dei responsabili dipendenti direttamente dal Municipio. A metà del

Settecento perdono il monopolio dell'istruzione di base e diventano

dipendenti del Rettore dell'Università La Sapienza .

Nel 1655, Papa Alessandro VII Chigi istituisce scuole regionarie di

Maestre Pie dipendenti dalle elemosiniere del Papa con sede nel rione

Monti, che si dedicano all'istruzione delle giovani donne.

Nel 1688 le Orsoline – fondate da Sant'Angela Merici nel 1535 –

arrivano a Roma e fondano una scuola in via del Corso per opera della

duchessa Lucia Martinozzi .

Le scuole religiose nascono sulla spinta dei propositi sanciti nel

Concilio di Trento 1545-1563, in risposta alla riforma Luterana e

alla necessità di insegnare i principi della religione e dei Padri

della Chiesa sono anticipate nel concilio Lateranense V nel 1512-1517

ma trovano pieno compimento solo dopo il Concilio di Trento ad opera

di alcune significative personalità quali Carlo Borromeo e Ignazio

di Loyola.

Nel

1551 Ignazio di Loyola fonda il Collegio Romano, prima scuola della

Compagnia del Gesù o gesuita a Roma. Nel 1556 sono riconosciuti i

titoli accademici da parte di Paolo IV Carafa. La scuola conferiva

tutti i livelli da quello elementare fino agli studi universitari,

incluso il dottorato, accogliendo allievi che sapevano leggere e

scrivere ,

nel tempo specializzandosi solo nelle scuole secondarie e negli studi

superiori. Sebbene il fulcro dell'istruzione impartita sia il

catechismo, nelle scuole gesuite s'insegnano anche le materie

letterarie e scientifiche, in particolare la teologia e la filosofia

.

Il collegio romano s'ispira a una pedagogia affine a quella

universitaria. Le scuole gesuite saranno presenti a Roma fino alla

soppressione dell'ordine nel 1773. L'ordine rientra in possesso

delle proprie istituzioni nel 1824 per concessione di Papa Leone XII

Della Genga .

L'edificio del Collegio Romano è confiscato da parte dello Stato

italiano nel 1871 e diventa la sede del Liceo ginnasio Ennio Quirino

Visconti, primo liceo di Roma Capitale.

Nel

1560 Marco de Sadis Cusani fonda a Roma una scuola di dottrina

cristiana presso Santa Apollinare. Papa Pio V Carafa promuove questa

istituzione, mettendo in pratica i principi sanciti dal concilio di

Trento, con una bolla nel 1567. Questa iniziativa alimenta la nascita

delle confraternite della dottrina cristiana (anche dette dei

dottrinari) e, dall'unione di ecclesiastici e laici, deriva la

congregazione della dottrina cristiana che, infine, confluisce

nell'istituzione francese di Cesare de Bus attiva già dal 1593 nel

campo dell'istruzione del catechismo. Papa Gregorio XIII

Boncompagni Ludovisi nel 1575 assegna la chiesa di Sant'Agata nel

Rione Trastevere ai sacerdoti dottrinari allo scopo di insegnare il

catechismo. Questi, prendono il nome di Agatisti e mantengono

carattere secolare. Nel 1621 nelle scuole dei padri dottrinari

s'insegna la grammatica, la retorica, la filosofia e la matematica

oltre alla teologia e alla dottrina cattolica .

Nel 1726 Benedetto XIII Orsini affida alla Congregazione dei Padri

della Dottrina Cristiana la chiesa di Santa Maria in Monticelli nel

rione Regola corrispondente a piazza San Paolo della Regola e, in

parte, alla sede attuale della Curia dell'ordine .

Tale concessione include l'oratorio di Sant'Andrea della Valle

con una rendita a sovvenzione dell'apertura di altre scuole, questo

permette alle scuole di essere accessibili gratuitamente .

Nel 1747, per opera di Papa Benedetto XIV Lambertini la

congregazione si fonde con l'omonima società attiva in Sant'Agata

.

Alla metà

dell'Ottocento, i padri dottrinari hanno cinque scuole attive, due

presso Sant'Agata in cui s'insegnano il catechismo, lettura,

scrittura e il latino (i rudimenti), tre scuole sono presso Santa

Maria in Monticelli in cui s'insegna il latino (classi avanzate) e

le lettere umane. In totale, studiano presso questi istituti 310

scolari, le scuole sono gratuite e sono organizzate in tre ore la

mattina e tre ore nel pomeriggio, la messa è prevista tutti i giorni

la mattina .

Nel

1597 San Giuseppe Calasanzio fonda le scuole Pie (dette anche

Piariste o degli Scolopi) a Santa Dorotea a Trastevere

.

Questa è la prima scuola gratuita a Roma per l'istruzione «de‘più

poveri del popolo»

.

Calasanzio riceve il sostegno di Papa Clemente VIII e prosegue

estendendo la sua opera anche a San Pantaleo e San Loreno in Borgo .

Le scuole avevano una vocazione popolare ed elementare ma

svilupperanno anche l'istruzione secondaria .

Nelle scuole del Calasanzio si davano gratuitamente agli studenti la

carta, la penna e l'inchiostro. Lo stesso Calasanzio aveva scelto

un banco-scrittoio dove gli allievi potessero esercitarsi e

raccomandato la disposizione dei banchi in modo che gli insegnanti

potessero agevolmente girare e avvicinarsi agli studenti .

Nella

Chiesa, e quindi nelle iniziative degli istituti religiosi che

aprivano scuole, il primo fine era preparare i giovani verso la

dottrina, insegnare quindi i rudimenti della religione, in supporto o

in sostituzione dei genitori in uno spirito squisitamente

controriformista. Alcune istituzioni nascono con lo scopo didattico

come principio fondante mentre altre si adattano ai bisogni della

società in cui sono collocate. Molti istituti religiosi, fino alla

Rivoluzione francese sono gratuiti, ma la perdita dei beni che

caratterizza gli eventi storici che si susseguono in quegli anni

porta alla necessità di richiedere un pagamento, e ciò comporta

l'esclusione dei ceti più poveri 18.

L'apertura

di scuole gratuite porta a un conflitto - una «gagliarda lotta»

la definisce Moroni

17 -

con i maestri regionari, le cui scuole erano a pagamento. Questi,

ritenevano di avere l'esclusiva dell'istruzione romana

elementare, inoltre vi era, al tempo, diffidenza verso un'istituzione

che non discriminava le classi sociali .

Nel 1702 i Fratelli delle Scuole Cristiane di Giovanni Battista De La

Salle fondano una comunità a Roma e nel 1725 ottengono da Benedetto

XIII l'approvazione per aprire case in varie nazioni nel mondo .

Nel 1793 ricevono da papa Pio VI una scuola gratuita per l'istruzione

popolare in San Salvatore in Lauro .

Nel 1823 in queste scuole, s'insegna a leggere, scrivere,

l'aritmetica oltre alle basi di geometria, meccanica e architettura

civile .

Nel

1587 Papa Sisto V Peretti fonda un ospizio dei mendicanti, la

struttura, opera dell'architetto Domenico Fontana, includeva una

scuola in cui s'insegnava a leggere, scrivere, oltre ad arte per i

ragazzi e cucito per le ragazze .

Quest'opera pia fu trasferita nel XVIII secolo nell'Ospizio

Apostolico di San Michele che fu istituito da Papa Innocenzo XI

Odescalchi, con sede a Trastevere, per rispondere all'emergenza

sociale e accogliere giovani in condizione di fragilità. Questi

giovani erano avviati alle pratiche artistiche da una scuola di arti

e mestieri interna .

La

struttura, al contempo assistenziale per anziani ed educativa per i

giovani, con l'avviamento a una professione, era famosa soprattutto

per gli arazzi (Arazzeria Albani, attiva fino al 1926) e includeva

l'ospizio per mendicanti come in origine, oltre a un carcere

minorile e un altro femminile.

Nel

1853 nel Giornale di Roma è menzionata una scuola di disegno .

L'origine di questa istituzione è da far risalire all'iniziativa

di alcuni lavoratori che nel 1539 abbandonano la pre-esistente

Università dei muratori, corporazione di mestiere che includeva i

lavoratori del legno. Papa Paolo III trasforma questo nuovo gruppo in

confraternita, e nel 1540 Gregorio XIII la eleva ad arciconfraternita

intitolata San Giuseppe dei falegnami. Il gruppo di lavoratori

ottiene la Chiesa di San Pietro al carcere Mamertino e, ivi,

costruisce, per necessità logistiche, la chiesa di San Giuseppe dei

falegnami .

Nel

1819 un intagliatore del legno romano, Giacomo Casoglio, desidera

istruire i giovani lavoratori e apre a Roma le "scuole

notturne", in cui si studia religione e s'impara a leggere,

scrivere e far di conto .

Questa iniziativa ebbe successo e se ne interessò il cerimoniere

pontificio Mons. Giannoli che gli assegnò un oratorio notturno

presso San Nicola degli Incoronati. La scuola sopravvisse al suo

fondatore, scomparso nel 1823, e sotto la guida dei sacerdoti di San

Nicola, e grazie all'attività dell'avvocato Michele Gigli, trovò

altre sedi e benefattori. Gigli aprì una scuola notturna in San

Salvatore in Lauro nel 1830, poi un'altra in Borgo nel 1835. Queste

iniziative educative furono proseguite da San Vincenzo Pallotti,

istitutore dell'apostolato cattolico. Nel 1841 viene pubblicato

l'Ordinamento

del pio istituto delle scuole notturne di religione pe' poveri

artigiani in Roma,

la società dipendeva dal cardinale vicario e si occupava di dare

un'educazione di base nelle ore serali e nei giorni festivi. Nel

1842 la società ha otto scuole per circa mille allievi; in alcune di

queste scuole, oltre la dottrina, l'aritmetica e l'ortografia,

s'insegna nel quarto anno anche disegno lineare, d'ornato e

geometria applicate alle arti e i migliori allievi sono premiati con

medaglie .

Nel 1847, aprono cinque scuole notturne ,

fra queste, il 22 luglio 1847 è inaugurata una scuola notturna per

giovani a piazza Santa Maria in Monticelli nel rione Regola ,

dove erano attivi i Padri Dottrinari.

Nel

1824 Papa Leone XII riordina l'istruzione pubblica nello Stato

Pontificio istituendo la Congregazione degli studi, formula il

regolamento delle scuole private elementari nel 1825 imponendo gli

insegnamenti della dottrina cristiana, la lettura e la scrittura, la

lingua latina, l'aritmetica, la calligrafia, la geografia, la

storia; stabilisce che i maestri regionari debbano essere approvati

con una patente annuale e istituisce le scuole parrocchiali gratuite

per il catechismo e per imparare a leggere e scrivere. In questo

momento ci sono 60 scuole regionarie distribuite nei vari rioni .

Un'ulteriore rivoluzione segue la Repubblica romana, in questo

periodo di restaurazione pontificia, Papa Pio IX ordina un rapporto

sulle istituzioni scolastiche romane. In questo documento si

evidenzia come fosse diffuso nelle tredici scuole notturne attive nel

1851 l'insegnamento del disegno e dell'architettura con lo scopo

di avvicinare gli allievi all'arte, quest'attività è ritenuta

pericolosa dall'autorità pontificia e, negli anni successivi

ridotta al solo insegnamento della religione da parte degli

ecclesiastici, la quarta classe, d'indirizzo professionale, è

abolita nel 1858 e i maestri laici gradualmente esclusi

dall'insegnamento .

Nel

1850 i Fratelli di san Giuseppe di Francia aprono il Pio Istituto

Artistico a Santa Prisca che si trasferisce presso la Vigna Pia fuori

porta Portese in uno stabilimento agricolo sotto Papa Pio IX

Mastai-Ferretti il 1° novembre 1851 .

L'istituzione era un orfanotrofio di carità e un istituto agrario

in cui i giovani erano istruiti all'arte agraria, ora è sede di un

centro sportivo diretto dalla Congregazione della Sacra Famiglia di

Bergamo per volere di Papa Benedetto XV.

A

questa capillare offerta didattica di base si affiancano e crescono

floride accademie, associazioni e confraternite, per iniziativa di

artisti e religiosi, principalmente devote all'arte. Nel 1481, per

opera di Desiderio de Adiutorio, nasce la Pontificia Insigne

Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi del Pantheon,

compagnia di artisti devoti alle reliquie della Terra Santa.

L'intento era di occuparsi della conservazione e del culto di tali

reperti, la congregazione riceverà nel 1543 il riconoscimento papale

per opera di Papa Paolo III Farnese .

I maggiori artisti virtuosi erano associati e fra questi ricordiamo

Pietro da Cortona, Perin del Vaga, Francesco Borromini, Diego

Velazquez, Luigi Vanvitelli, Giuseppe Valadier, Antonio Canova e

Federico Zuccari .

L'istituzione è sopravvissuta agli eventi storici nei secoli ed è

tuttora attiva .

Nel

1593 Federico Zuccari fonda l'Accademia Nazionale di San Luca con

l'intento di insegnare le belle arti e facendo riferimento alla

precedente Università dei Pittori, Miniatori e Ricamatori .

Questa era una corporazione di mestiere sotto Sisto IV Della Rovere

nel 1478 e già nel 1577, sotto Gregorio XIII, si era sancito il

passaggio da Università ad Accademia delle Arti della Pittura, della

Scultura e del Disegno; il Breve del 1577 riporta l'attività di

alloggio per tre studenti giovani venuti a Roma per studiare Disegno.

La fondazione dell'accademia si realizzerà formalmente grazie a

Zuccari, primo direttore, detto principe, il 14 novembre 1593 con la

prima sessione accademica. I principi che hanno nel tempo ricoperto

il ruolo di direttore sono eminenti artisti quali, Gian Lorenzo

Bernini, Domenichino, Pietro da Cortona, Bertel Alberto Thorvaldsen e

Antonio Canova. Gli studenti migliori ricevevano premi, fra questi,

ricordiamo il concorso Clementino (da Clemente XI) nel 1702 .

Zuccari esprime il proprio progetto educativo, in anni che precedono

la fondazione dell'accademia romana, durante il suo soggiorno a

Firenze e in riferimento all'accademia del disegno fiorentina, egli

pone la base delle arti nel disegno dal vero che diventa la materia

da insegnare ai giovani artisti .

L'accademia si distaccava dalle corporazioni dette Università e

mirava all'arte alta, gli accademici non potevano avere bottega e,

per alcuni anni, il regolamento includeva il divieto di tenere classi

private di disegno dal vero. Ciononostante, nel 1715 furono

autorizzate classi private tenute da accademici di San Luca, e

queste, quindi, fiorirono a Roma in seguito .

Nel 1754, Papa Benedetto XIV fonda in Campidoglio una Scuola del Nudo

pubblica e gratuita, gestita dall'Accademia di San Luca, questa

rappresentava una novità poiché gli studi accademici si proponevano

di elevare l'artigianato ad arte. Nel 1810, durante il periodo

Napoleonico, nasce la Scuola delle Belle Arti, in analogia alla

realtà parigina, anch'essa pubblica e gratuita; questa nuova

realtà è sempre gestita dall'Accademia di San Luca e rappresenta

una scuola elementare al contrario della precedente Scuola del Nudo

.

Nel

1829 alcuni artisti attivi a Roma, fra i quali, Bertel “Alberto”

Thorvaldsen e Tommaso Minardi, dell'Accademia di San Luca, e Horace

Vernet fondano la Società Amatori e Cultori delle Belle Arti con lo

scopo di organizzare mostre e occuparsi delle vendite delle opere. Le

mostre si svolgevano nel Palazzo della Dogana Vecchia a Piazza del

Popolo e, dal 1884, nel Palazzo delle Esposizioni disegnato

dall'architetto Pio Piacentini e inaugurato nel 1883 .

Nel

1858 il marchese Francesco Patrizi fa costruire un edificio in via

Margutta e apre un centro per studi di artista, gli Studi Patrizi, in

cui nel 1887 prenderà sede l'Associazione Artistica Internazionale

dove, fra gli altri, Umberto Boccioni, ex-allievo di una delle scuole

per artieri del Comune di Roma, tiene una conferenza il 29 maggio

1911 come mostra anche la lapide commemorativa presente sul sito.

Tale

è l'ambiente educativo di Roma preunitaria, con scuole sia a

pagamento sia gratuite, e alcune serali dedicate ai giovani

lavoratori. Queste iniziative nutrono la nascita nel periodo

post-unitario di scuole variegate che riprendano gli insegnamenti del

disegno e dei mestieri artistici, assopiti negli ultimi decenni

post-repubblicani. La rivoluzione industriale nell'Ottocento

spalanca le porte all'istituzione delle scuole di arti e mestieri

per gli artieri che si specializzano nelle arti industriali. Le

richieste della nascente realtà industriale spingono queste scuole

verso il successo e trovano ampio spazio e credito nel Regno

d'Italia.

Nel

1871, all'indomani dell'Unità d'Italia, il sistema

d'istruzione pontificio è distrutto, l'edificio dell'Ospizio

Apostolico di San Michele è espropriato e affidato al Comune di

Roma, nasce quindi l'Istituto Romano San Michele. Le scuole d'arte

sono progressivamente chiuse, mentre la struttura carceraria è

unificata e destinata a riformatorio minorile che resta attivo fino

al 1972. Nel 1938 l'istituto assistenziale è trasferito a Tor

Marancia dove è depositata una parte delle opere d'arte originarie

delle scuole d'arte.

Attualmente l'edificio originale in via San Michele a Trastevere

ospita uffici del Ministero della Cultura.

Nel

1873, dopo l'Unità d'Italia e Roma Capitale, l'istituto

pontificio di San Luca prende il nome di Regia Accademia e la Scuola

di Belle Arti diviene Istituto di Belle Arti di San Luca secondo il

regio decreto 1634/1873, l'Istituto di Belle Arti con il regio

decreto 2007/1874 si separa dall'Accademia ed è, in seguito,

rinominato Accademia delle Belli Arti di Roma. Mentre la Regia

Accademia nel 1948 diventa l'attuale Accademia Nazionale di San

Luca .

Al

momento in cui Roma entra a far parte del Regno d'Italia e lo Stato

Pontificio si disgrega, il sistema scolastico prevede, come in

precedenza illustrato, scuole private regionarie e religiose di tutti

i livelli, a pagamento e gratuite. Nel 1870 si registra a Roma un

tasso di analfabetismo inferiore al 60% tra le più basse nel paese

unito. Gabelli nel 1881 precisa che nonostante la scuola non fosse

una novità a Roma, lo è la nuova organizzazione statale che

s'instaura progressivamente nei primi anni di Roma Capitale .

Le nuove scuole, divenute obbligatorie per applicazione della legge

Casati n. 3725 del 13 novembre 1859, sorgono su un terreno educativo

piuttosto consolidato in cui le famiglie mandano i figli a scuola, ma

sono sostanzialmente diverse dal passato con l'istituzione di

scuole statali, elementari e superiori, in prevalenza licei classici

e istituti tecnici. La predilezione per gli studi classici comporterà

controversie e discussioni per i decenni a seguire .

In contemporanea, l'istruzione professionale è lasciata in quegli

anni all'iniziativa dei comuni che, inizialmente, gestiscono anche

le scuole elementari, e che si vedono quindi invitati a contribuire

cospicuamente all'istruzione pubblica. Le scuole private, prima

sostenute dai comuni, soccombono sotto la vasta scelta di scuole

gratuite e nel 1870-71 il comune di Roma ha 735 scuole comunali che

crescono negli anni immediatamente seguenti fino a superare il

migliaio nel 1875-76 .

Nel 1871, il Comune di Roma gestisce le scuole elementari, le serali

maschili e le festive femminili, a queste si aggiunge la scuola

professionale che le leggi italiane - Casati e Legge Coppino n. 3961

15 luglio 1877 - trascurano e affidano ai comuni con la sovvenzione

del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. A queste leggi

seguono le circolari ministeriali del 7 ottobre 1879 sulle scuole

d'arte e mestieri e d'arte applicata all'industria e del 24

gennaio 1880 riguardante l'apertura delle stesse scuole nelle fasce

serali e domenicali. Il Comune di Roma anticipa quanto chiesto nelle

citate circolari dedicando una congrua parte della spesa comunale per

l'istruzione professionale .

A Roma «la cultura degli artieri e quella della donna furono

soggetto di assidue e costose cure»

.

Roma

diventa Capitale d'Italia con la legge 33 del 3 febbraio 1871, a

seguito di ciò diversi edifici sono espropriati per far posto agli

uffici necessari al trasferimento della Capitale e l'insediamento

della pubblica amministrazione. Il percorso di alienazione dei beni

ecclesiastici prosegue e il 19 giugno 1873 il governo italiano

promulga la Legge 1402 che estende alla città di Roma il Regio

Decreto 3036 del 7 luglio 1866 e la legge 3848 del 15 agosto 1867

sugli espropri dell'Asse Ecclesiastico. La legge 1402 prevede

l'istituzione di una Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico

di Roma che prende possesso, fra gli altri, del convento di San

Lorenzo in Lucina, del Collegio Romano, di Santa Maria in Monticelli,

di Sant'Agata in Trastevere, di San Pantaleo, del convento di Gesù

e Maria al Corso, di Sant'Andrea delle Fratte, di San Giuseppe a

Capo le Case .

Queste leggi, dette eversive, includevano anche le scuole religiose

che sono in alcuni casi soppresse ed espropriate. Molti sono i

ricorsi presentati in tribunale e, in alcuni casi vinti.

Ciononostante, questi istituti passano sotto il controllo dei

ministeri pertinenti quali ad esempio il Ministero della pubblica

Istruzione nel caso delle scuole .

Il Collegio Romano è ceduto al Ministero della Pubblica Istruzione

che vi fonda il liceo e il ginnasio Ennio Quirino Visconti e il Regio

Istituto Tecnico .

I beni espropriati sono in parte ceduti al Comune di Roma, secondo

l'articolo 8, che li usa anche per collocarvi le scuole elementari

e professionali che sono, sulla base delle leggi in corso, di sua

pertinenza. L'articolo 2 della legge 1402 prescrive che i beni

religiosi espropriati che erano destinati a scuole mantengano la

destinazione d'uso originale .

Conseguentemente, gli edifici che giungono al municipio sono

utilizzati, negli anni seguenti, come scuole. Nella guida Monaci del

1871, troviamo, quindi, una trentina di scuole elementari situate in

ex-conventi ed ex-residenze di ordini religiosi, fra cui una anche a

Santa Maria in Monticelli, nel convento dei Dottrinari. Sono ceduti

al comune di Roma anche Sant'Agata, San Pantaleo, Santa Dorotea,

Gesù e Maria al Corso. San Lorenzo in Lucina è ceduto alla

Provincia di Roma.

Nel

1871, il comune di Roma istituisce la prima scuola per artieri e

negli anni a seguire sono fondate cinque scuole. Questi nuovi

istituti sono spesso collocati, come per le scuole elementari, nei

locali espropriati a ordini religiosi che, talvolta, ospitavano

originariamente già scuole di dottrina cristiana e di disegno nei

primi dell'Ottocento, come in precedenza esposto.

Le

scuole serali per artieri nascono e fioriscono poiché concepite per

venire incontro alle esigenze dei lavoratori;

esse

rispondono alle necessità che scaturiscono dalla contemporanea

rivoluzione industriale così come dall'affermarsi del movimento

Arts and Crafts di William Morris e John Ruskin. Questo movimento

rimandava a una valorizzazione dell'artigianato ed ebbe fulcro

geografico nel Regno Unito ma estensione in tutto il mondo negli anni

a seguire: la Red

House,

esempio più completo del pensiero di Morris (e Philip Webb), è del

1860 e sarà completata nel 1862. In questo clima di cambiamento

sociale e fermento artistico, nel 1852 nasce a Londra il South

Kensington Museum, ribattezzato Victoria and Albert Museum nel 1899.

Nei decenni successivi aprono in tutta Europa diversi musei e scuole

volte a costruire un dialogo tra arte e industria.

Il

1° dicembre 1871 il Municipio di Roma istituisce una scuola serale

maschile di Disegno per artieri, che hanno già frequentato la scuola

elementare, nel Rione Colonna nell'ex convento di Sant'Andrea

delle Fratte .

Nell'ottobre del 1871 la giunta approva l'istituzione di una

scuola per artieri diretta da Francesco Echert, ingegnere e «maggiore

d'artiglieria in ritiro del Reale Esercito»

,

con deputato soprintendente Cesare Mariani, pittore romano,

consigliere comunale, e in seguito commissario per il Museo Artistico

Industriale. Anche l'orefice Augusto Castellani ne sarà

sopraintendente e compare menzionato nella guida Monaci del 1879 .

La scuola inizia le lezioni nel novembre successivo, l'inizio è

graduale. Echert, nella relazione di fine anno, indica, infatti, il

gennaio 1872 come vera partenza della scuola e i mesi finali del 1871

come preparatori, anche per la penuria di suppellettili e materiale

essenziale per la didattica. Nell'anno scolastico 1871-72 la scuola

è frequentata regolarmente da 136 allievi ammessi all'anno

successivo; è quotidiana, serale (con orari variabili nell'anno

dalle 18-21 alle 20-22), le lezioni durano dalle due alle tre ore, il

sabato non ci sono lezioni, ci sono lezioni la domenica mattina e,

nei mesi di maggio e giugno anche lezioni di disegno diurne dalle 11

alle 15. Già nel primo anno d'istituzione arrivano alla scuola

donazioni da privati cittadini di gessi ed esemplari per le lezioni

di disegno. Fra questi, Echert ricorda esemplari in gesso d'ornato

del ‘500, dodici pezzi degli ornati di Urbino e trenta tavole del

De Vico. Il successo della prima scuola per artieri convince

l'amministrazione ad aprirne subito un'altra nell'anno

scolastico 1872-73, nel Rione Regola al Monte di Pietà. Le scuole in

quest'anno scolastico attirano 211 studenti frequentanti. Nel 1873

apre una succursale in via di Propaganda, nel 1875 la terza scuola

per artieri intitolata a Ettore Rolli è fondata in via del Boschetto

nel Rione Monti. Ettore Rolli botanico, professore universitario,

sopraintendente nelle scuole lascia una somma in denaro da destinare

a premi per gli studenti. Nel 1876 nelle tre scuole per artieri sono

attivi corsi per le arti fabbrili, meccaniche, murarie, decorative

(fra cui già compare la fotografia) oltre a tipografi, litografi e

sellai. In queste scuole si tenevano anche lezioni speciali di fisica

sperimentale e di meccanica, inizialmente solo nei giorni festivi,

nel 1881 diventano insegnamenti ordinari come gli altri a causa del

successo presso gli allievi. Il fine di queste scuole è di

specializzarsi nelle arti in cui i giovani discenti già operano

durante il giorno: lo scopo non è di avviare all'esercizio di una

professione, non ci sono quindi officine, ma s'insegnano discipline

che combinano i bisogni degli allievi e le nozioni necessarie al

perfezionamento dell'arte. Gli insegnamenti offerti sono quelli

generali quali l'aritmetica, il sistema metrico, la geometria

teorico-pratica, il disegno geometrico. Nell'anno successivo, gli

studi proseguono in disegno ornamentale, architettonico e

industriale. A supporto di queste istituzioni il Comune, anche grazie

alle sovvenzioni della Provincia, del Ministero d'Istruzione e del

Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, fonda tre scuole

preparatorie, collocate tra le scuole elementari e quelle degli

artieri, in cui si tengono anche i corsi del primo anno di

quest'ultime. Testimonianza della qualità dei corsi impartiti è

la partecipazione con tre album di opere eseguite da studenti per

complessivi trecento tavole e seicento disegni, raccolti sin dalla

fondazione, ciascuno riferito a un quinquennio, e che sono inviati

all'Esposizione Nazionale di Torino nel 1884 .

La guida Monaci del 1874 indica tre sedi: la scuola n. 1, denominata

Centrale, a via dei due Macelli, presso il convento di Sant'Andrea

delle Fratte, la sua succursale a via di Propaganda 10, e la numero

2. a Piazza della Trinità dei Pellegrini .

Alle scuole per artieri propriamente dette, si aggiungono anche i

numerosi corsi preparatori per gli artieri che sono collocati nelle

scuole elementari comunali .

Le sedi delle scuole cambiano come muta l'urbanistica di Roma che

si adatta al nuovo ruolo e al nuovo stato. La scuola n. 1 cambierà

sede diverse volte in cerca di spazi adeguati fino a essere

statalizzata .

La scuola n. 2 negli anni Ottanta troverà spazio in una parte

dell'ex-convento dei Dottrinari di Santa Maria in Monticelli alla

Regola, in seguito all'esproprio operato dalla Giunta Liquidatrice

dell'Asse Ecclesiastico, in una sede che un tempo ospitava una

scuola pre-unitaria di disegno, precedentemente menzionata, in quella

che si chiamava Piazza S. Paolino alla Regola ora denominata Piazza

San Paolo della Regola .

La scuola n. 2 era denominata “Nicola Zabaglia” già a fine

Ottocento e si trova così indicata nella Guida Monaci del 1890.

I lavori di ristrutturazione non sono particolarmente invasivi poiché

l'edificio già ospitava una scuola e includono l'apertura di un

ingresso indipendente sulla piazza dalla trasformazione di una

finestra. L'edificio, infatti, è diviso in varie parti, una

sezione è in uso alla parrocchia di Santa Maria in Monticelli,

un'altra ospita la curia generalizia dei Padri Dottrinari. Negli

spazi dell'ex-convento, oltre la scuola, s'insedia anche una

caserma, in affitto fino al 1896. Nei locali del quarto piano, quando

anche questa parte è, infine, occupata dal Comune, si trova

l'archivio dei Beati di casa Savoia che ivi rimane in affitto. Nel

1937, i locali posti al piano terzo saranno retrocessi al Fondo del

Culto (allora Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma)

.

Nel 1961, i locali ai piani terra, primo e secondo sono attribuiti

alla scuola per artieri, con una scala che li collega dall'ingresso

nella piazza; al piano terzo c'è il Fondo del Culto. I rimanenti

due piani, quarto e quinto, sono concessi dal Comune, che ne conserva

la proprietà, ai Padri Dottrinari. L'accesso agli ultimi piani è

collocato in via Santa Maria in Monticelli 28 e persiste su di esso

una servitù attiva da parte del Comune .

Diverse succursali sono state istituite, nel tempo, per accogliere i

molti allievi che s'iscrivevano. Fra queste, una sede era in via

Galvani e, nel 1886, la via all'angolo dell'edificio fu

intitolata a Nicola Zabaglia .

Nel 1877 s'insegnano nelle tre scuole per artieri nella città di

Roma: «aritmetica e sistema metrico, geometria teorico-pratica con

applicazioni e disegno geometrico, elementi di architettura e disegno

architettonico, nozioni tecniche secondo le professioni e disegno

professionale»,

vi è un corso di prospettiva e di disegno ornamentale e lezioni

straordinarie di geografia e storia patria nonché igiene e doveri

del cittadino .

Nel 1875 la scuola n. 3 intitolata al medico botanico Ettore Rolli ha

sede nel Rione Monti a piazza Trinità dei Pellegrini; in seguito,

varie sedi si susseguono, fra cui via dei Giubbonari, via Urbana, via

Farini, per arrivare infine nell'attuale sede di via Macedonia 120

nel quartiere Appio Latino. Questa scuola aveva inizialmente una

vocazione verso la Chimica industriale, che, nel 1917, è trasferita

alla scuola n. 4 che apre in Viale Glorioso ed è, infatti,

denominata, inizialmente, “Scuola di Chimica Industriale”, in

seguito prenderà il nome “Scienza e Tecnica” .

Questa nuova istituzione era stata fondata «allo scopo di fornire

agli operai chimici ed ai proprietari di piccoli stabilimenti di

industrie chimiche, od aventi attinenza con la chimica: saponieri,

tintori, conciatori, elettrochimici, ceramisti, metallurgici,

coloristi, profumieri, fotografi, commessi di farmacia»

nozioni tecnico-pratiche atte a svolgere al meglio la professione. In

questa scuola si tenevano lezioni di Fisica e Chimica generale,

tenute da Rinaldo Guareschi, di Chimica tecnologica, tenute da

Riccardo Belasio .

Nel

1874 Baldassarre Odelscalchi, presidente dell'Associazione

Artistica Industriale, crea con l'orefice Augusto Castellani il

Museo Artistico Industriale MAI nell'ex-convento di San Lorenzo in

Lucina in Campo Marzio. L'iniziativa aveva ricevuto già nel 1872

il plauso e l'approvazione del Consiglio comunale ,

in seguito Odescalchi e Castellani, con Luigi Marchetti, Alessandro

Castellani, Antonio Cipolla, Giovanni Montiroli e Guglielmo de Santis

sono nominati nella commissione organizzatrice del nuovo museo .

Il

museo si proponeva come polo pedagogico per arrivare a crescere un

gusto artistico nella produzione degli oggetti prodotti

industrialmente. Conseguentemente, il museo era organizzato per

essere uno strumento didattico per lo studio delle forme e

dell'ornato al fine di formare gli artigiani impiegati in botteghe

e cantieri di Roma. L'istituzione del museo, infatti, ha portato

all'apertura di scuole d'arte diurne domenicali nel 1876 per gli

insegnamenti di smaltatura dei metalli, di modellazione della cera e

di decorazione pittorica. In seguito, queste scuole diventano

quotidiane e serali con l'aggiunta degli insegnamenti degli stili,

della plastica decorativa, plastica in cera per le industrie,

rialzatura a ribalzo, di cesello, di niello e di smalto .

Nel 1880, aprono i corsi serali organizzati su base triennale con

insegnamenti quali pittura, disegno, modellazione della creta, marmo,

legno, stucco e vi si tengono conferenze di storia dell'arte

(sostenute dal Ministero della Pubblica Istruzione) e concorsi di

composizione; le scuole sono denominate nel 1885 “Scuole di arte

applicata all'industria di Roma”, e sono sovvenzionate dal Comune

e dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio .

La proprietà degli oggetti conservati nel museo sono formalmente

accettati dal Comune di Roma nella delibera di Giunta n. 13 del 1

ottobre 1884; negli atti del consiglio comunale del 27 ottobre è

riportato l'elenco da cui si evincono, fra gli altri, donazioni

da parte del pittore Cesare Mariani, dei principi Odescalchi, Baldassare e Ladislao, del barone Adolfo Rothschild, della Compagnia dei Vetri di Murano a Venezia, di Augusto e Alessandro Castellani, del conte Francesco Cini, di Antonio Cipolla, di Guglielmo De Sanctis, del marchese Ginori-Lisci, di Michelangelo Guggenheim, del museo Kircheriano, del principe Marcantonio Colonna, ecc. Gli oggetti includono, ad esempio, fotografie, libri, piatti, vasi, mattonelle, bicchieri e riproduzioni in gesso.

.

Le opere degli allievi sono presentate all'Esposizione

internazionale di Parigi nel 1878, all'Esposizione didattica

nazionale di Roma del 1880, a quella industriale di Milano del 1881 e

a quella Nazionale di Torino nel 1884. In quest'ultima sono

presentati un cospicuo numero di studi di gesso e invenzioni che ne

riprendono gli stili, elencati nella Relazione Sommaria del Comune di

Roma .

Il MAI ebbe, in successione, varie sedi. Nel tentativo di trovare

locali adatti, da San Lorenzo in Lucina fu trasferito al Collegio

Romano e, in seguito, a San Giuseppe a Capo le Case fino ad arrivare

a una sede definitiva nel 1927 in via Conte Verde. L'ente fu

soppresso nel 1954 e le collezioni disperse verso altri musei romani,

le scuole assimilate a Istituti d'arte .

Queste

iniziative artistico-pedagogiche si sviluppano in analogia ad altre

istituzioni fondate in quegli stessi anni, le scuole superiori di

Arti Applicate a Venezia nel 1873 e a Vienna, a Firenze in Santa

Croce nel 1880 e a Milano nel Castello Sforzesco nel 1882 .

Le

scuole di arte applicata accolgono inizialmente gli studenti

provenienti dalle scuole per artieri e dagli istituti tecnici. I

responsabili del comune di Roma – fra cui artisti, virtuosi del

Pantheon e accademici di San Luca che sopraintendevano le scuole per

artieri e che avevano fondato il MAI – notano vari livelli tra gli

allievi delle scuole artieri, quelli con livello d'ingresso più

elevato sono indirizzati verso un'altra scuola detta

“preparatoria”. Negli atti del consiglio comunale di Roma, in

occasione della votazione sui fondi destinati al MAI, s'introduce

tale necessità .

La “Scuola Preparatoria al Museo Artistico Industriale” è

fondata nel 1885 e prenderà in seguito l'attuale denominazione di

Scuola di Arti Ornamentali. Tra i fondatori della scuola troviamo

Luigi Bazzani, Cesare Biseo, Domenico Bruschi, Giuseppe Cellini,

Guglielmo De Santis, Cesare Mariani, Attilio Simonetti, Ludovico

Seitz, Ettore Ferrari, Giovanni Montiroli ;

alcuni tra questi, insieme ai sopraintendenti delle scuole per

artieri e ai fondatori del MAI, faranno parte della commissione

direttiva delle scuole comunali di disegno che dirige la didattica

della scuola preparatoria alle Arti Ornamentali

e nella guida Monaci del 1918 compare in commissione anche Duilio

Cambellotti .

La

fondazione del MAI è un'iniziativa che si allinea a ciò che

avveniva,

in quel periodo, in tutta Europa per altre scuole preparatorie come

quelle sorte in Francia come conseguenza dell'Esposizione

Universale del 1851, in seguito, a Napoli nel 1878 per i Musei di

Arte Industriale, il Werkbund di Monaco, il British Institute of

Industrial Art, il Bauhaus di Weimar all'inizio del ‘900 .

Questa nuova scuola si proponeva di estendere l'istruzione delle

scuole per artieri verso l'arte decorativa nel contesto industriale

che si studiava nelle Scuole del MAI .

In questo modo, il percorso didattico iniziava nelle scuole per gli

artieri, proseguiva nella scuola di arti ornamentali e, quindi,

trovava la sua naturale prosecuzione nelle scuole del MAI .

La

scuola romana di Arti Ornamentali era collocata originariamente in

via San Sebastianello 16 vicino a Piazza di Spagna nei pressi del

MAI. Nel 1887 la sede della scuola fu trasferita nell'attuale sede

a via di San Giacomo (già via degli Incurabili). La nuova sede sorge

in un'area che era di proprietà dell'ordine religioso degli

Agostiniani Scalzi dal 1615. In precedenza, era stata di proprietà

del Cardinale Flavio Orsini; successivamente all'acquisto l'ordine

religioso aveva convertito la villa cinquecentesca del cardinale in

convento. Sul sito sorgeranno la Chiesa di Gesù e Maria, diverse

botteghe, un oratorio, un'infermeria, nelle via Gesù e Maria, del

Corso e del Babbuino, infine un giardino confinava con via degli

incurabili. La comunità religiosa fu soppressa nel 1873. L'area

del giardino fu affittata al sig. Spinetta il quale, in seguito,

l'acquistò e chiese licenza di costruzione ottenendola nel 1872 .

Le

scuole arti e mestieri, le tre per artieri e quella di Arti

Ornamentali, mantengono un'organizzazione della didattica simile

sin dalla fondazione: sono serali, con orari inizialmente dalle 19

alle 22 poi posticipato alle 20, sono frequentate da giovani artieri

che lavoravano durante il giorno, sono previste anche attività di

domenica. La didattica è gratificata da premi che consistono in

libretti di risparmio, strumenti e libri .

La

scuola si distinse nel tempo crescendo in stima e ottenendo notevoli

successi e premi, fra cui la medaglia d'oro conferita dal Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio [conservata

in corridoio].

Nel tempo la scuola riceve diverse sovvenzioni comunali per

l'acquisto di opere d'arte e donazioni da privati come opere in

gesso, in ferro, marmi e libri che costituiscono una cospicua

collezione di oggetti dedicati alla didattica, e fra queste citiamo

le grottesche di Palazzo Altoviti .

Diversi artisti di grande livello sono passati per le scuole per

artieri di Roma, fra questi ricordiamo i futuristi Gino Severini e

Umberto Boccioni, anche attivo nella limitrofa Associazione Artistica

Internazionale, i membri della scuola romana Mario Mafai e Gino

Bonichi detto Scipione e Alberto Ziveri .

L'istituzione

del nuovo settore d'istruzione statale professionale della riforma

Gentile nel 1923 lascia le quattro scuole per artieri al tempo

esistenti alle dipendenze del Comune e fuori dal Ministero della

Pubblica Istruzione, così parimenti i successivi interventi

legislativi .

Le scuole per artieri del Comune di Roma sono quindi giunte ai nostri

giorni con la nuova denominazione “Arte e Mestieri”; sono

quattro, “Nicola Zabaglia”, “Ettore Rolli”, “Arti

Ornamentali” e “Scienza e Tecnica” e hanno adeguato gli

insegnamenti e gli indirizzi nel tempo, seguendo le riforme della

pubblica istruzione e senza sovrapporsi agli insegnamenti statali,

quindi, infine giungendo alla formazione permanente professionale per

adulti attuale.

(di

Simona Irrera)

BIBLIOGRAFIA

Atti

1872

Atti

del consiglio comunale di Roma,

1872, sedute del 28 ottobre e 4 novembre, proposta 43, archivio

storico capitolino, segretariato generale.

Atti

1883

Atti

del consiglio comunale di Roma,

1883, seduta del 14 dicembre, archivio storico capitolino,

segretariato generale.

Atti

1884

Atti

del consiglio comunale di Roma,

1884, seduta del 27 ottobre, proposta 57, archivio storico

capitolino, segretariato generale.

Atti

1886

Atti

del consiglio comunale di Roma,

1886, seduta del 25 maggio, proposta 118, archivio storico

capitolino, segretariato generale.

BENINCASA

2003

Giovanna

BENINCASA,

L'edificio

delle “Arti Ornamentali”,

in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia”, a cura di

Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.

CASSESE

2016

Giovanna

CASSESE (a cura di) Accademie / Patrimoni di Belle

Arti, Italia, Editore Gangemi, 2016.

CASTRACANE

2016

Marco

CASTRACANE,

Storia

delle Scuole d'Arte e dei Mestieri a Roma,

Roma, Editore Armando, 2016.

CIMBOLLI

Spagnesi

Piero

CIMBOLLI

SPAGNESI,

Dal

Regio Istituto di Belle Arti alla Scuola superiore di Architettura di

Roma. Ordinamenti e programmi delle origini,

1873-1915, in “BOLLETTINO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA

DELL'ARCHITETTURA- L'Associazione Artistica fra i Cultori di

Architettura in Roma”, 1890-1930 a cura di Marina Docci e Maria

Grazia Turco, Editore Quasar, Roma, 2021.

COLLERILE

2003

Lucia

COLLERILE,

Allievi

ed Insegnanti: gli Artisti alla Scuola Arti Ornamentali dalla fine

dell'800 alla “Scuola Romana”,

in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia” a cura di

Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.

CUTRì

2004

Maria

Teresa CUTRÌ,

scheda Dipartimento di Architettura e Progetto, Osservatorio sul

moderno a Roma, Ricerca “Scuole” per la Conservatoria del Comune

di Roma, 2004, Università “La Sapienza”,

https://web.uniroma1.it/archiscuole/sites/default/files/cutri61.pdf

Diario di Roma 1823

Diario di Roma del 5 novembre 1823, numero 88, Cracas, p. 2.

Diario di Roma 1847

Diario di Roma del 27 luglio 1847 numero 60, Cracas.

Giornale di Roma 1853

Giornale di Roma del 2 giugno 1853, n. 123, Tipografia Salviucci, p. 492.

ECHERT

Francesco

ECHERT,

SPQR Scuola

per Artieri, Relazione del primo anno scolastico 1871-1872 con

documenti,

manoscritto compilato dal Direttore della Scuola, Francesco Echert,

1872, Archivio Storico Capitolino.

FRANCESCANGELI

1871-1920

Laura

FRANCESCANGELI,

Politiche

culturali e conservazione del patrimonio storico-artistico a Roma

dopo l'Unità – il titolo 12

“Monumenti, Scavi, Antichità, Musei” 1871-1920 Viella Carte

Scoperte, Collana dell'Archivio Storico Capitolino.

GERMANO'

Donatella

GERMANÒ,

Museo

artistico Industriale,

in Roma dalla A alla Z, Simart Web, Sovrintendenza Capitolina ai Beni

Culturali,

https://simartweb.comune.roma.it/articolo/65.

D'ANDREA

1985

Gianni

D'ANDREA,

Gli

esordi della scuola Arti Ornamentali,

in “1885-1985 I cento anni della Scuola Arti Ornamentali” a cura

del Comune di Roma Assessorato all'educazione permanente.

D'ANDREA

2003

Gianni

D'ANDREA,

La

scuola “Arti Ornamentali”,

in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia” a cura di

Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.

GABELLI

1881

Aristide

GABELLI,

Istruzione

primaria e secondaria nella città e provincia di Roma,

in “Monografia della Città di Roma e della campagna romana”

volume II Roma, Editore Tipografia Elzeviriana 1881.

GUIDA

MONACI

1871

Tito

MONACI (a cura di), Guida

commerciale, scientifica ed artistica della capitale d'Italia, in

“Guida Monaci”

Roma,

Editore Tipografia Sinimberghi, 1871.

GUIDA

MONACI

1874

Tito

MONACI (a cura di), Guida

commerciale, scientifica, artistica ed industriale di Roma, in

“Guida Monaci”

Roma,

Editore Tipografia Bencini, 1874.

GUIDA

MONACI

1877

Tito

MONACI (a cura di), Guida

commerciale, scientifica, artistica, industriale, monumentale,

geografica, statistica, amministrativa e religiosa di Roma, in

“Guida Monaci”

Roma

1877.

GUIDA

MONACI

1879

Tito

MONACI (a cura di), Guida

commerciale di Roma, in

“Guida Monaci”

Roma

1879.

GUIDA

MONACI

1884

Guida

MONACI, Guida

commerciale di Roma, in

“Guida Monaci”

Roma

1884.

GUIDA

MONACI

1890

Guida

MONACI, Guida

commerciale di Roma e Provincia, in

“Guida Monaci”

Roma

1890.

GUIDA

MONACI

1918

Guida

MONACI in “Guida Monaci”

Roma

1918.

GUIDA

MONACI

1924-25

Guida

MONACI, Guida

commerciale di Roma e provincia, in

“Guida Monaci”

Roma

1924-25.

MASOTTI

1873

C.

MASOTTI

Notizie

sull'applicazione alla città di Roma ed alle sedi suburbicarie

della

legge 19 giugno 1873 n. 1402

in “Monografia della Città di Roma e della campagna romana”

volume II Roma, Editore Tipografia Elzeviriana, 1881.

Maestri

del legno

2010

Mestieri

e botteghe nel cuore di Roma,

“Maestri del legno” Lignarius, Roma, Editore Spedalgraf 2010.

MORONI

1840

Gaetano

MORONI,

Dizionario

di erudizione storico-ecclesiastica,

Editore Battaggia, 1840.

PELLICCIA

1988

Guerino

PELLICCIA, Giancarlo ROCCA (a cura di), Dizionario

degli istituti di perfezione 1975-1988,

Roma, Edizioni Paoline.

PEVSNER

1982

Nikolaus

PEVSNER,

Le

accademie d'arte,

Torino, Editore Einaudi, 1982.

QUERINI

1881

Querino

QUERINI,

Della

Beneficenza Romana,

in “Monografia della Città di Roma e della campagna romana”

Volume II Roma, Editore Tipografia Elzeviriana 1881.

Relazione

sommaria

1884

Relazione

sommaria sull'ordinamento delle scuole del Comune di Roma per

l'Esposizione Nazionale di Torino del 1884,

Editore Tipografia Fratelli Bencini, Roma, 1884.

RIDOLFI

1985

Fausto

RIDOLFI,

Note

di colore degli allievi illustri,

in “1885-1985 I cento anni della Scuola Arti Ornamentali” a cura

del Comune di Roma Assessorato all'educazione permanente.

ROCCASECCA

2019

Pietro

ROCCASECCA,

L'insegnamento

superiore nell'arte a Roma 1593-1940: dall'Accademia del Disegno

all'Accademia di Belle Arti in

“Accademia

di Belle Arti di Roma. Centoquaranta anni di istruzione superiore

dell'arte a Roma”,

2019.

SACCHI

LADISPOTO

2003

Teresa

SACCHI

LADISPOTO,

I

Padri Fondatori,

in “Scuola Arti Ornamentali di Roma – la storia” a cura di

Roberta Perfetti e Lucia Collarete, Editore Joyce, Roma, 2003.

SANI

2008

Roberto

SANI,

Le

scuole notturne per gli artigiani nella Roma Pontificia (1818-1870),

in “Virtute et Labore studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi

settant'anni”, tomo secondo, a cura di Rosa Marisa Borraccini e

Giammario Borri, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo,

Spoleto 2008.

TRIGGS

1902

Oscar

Lovell TRIGGS,

Chapters

in the History of the Arts and Crafts Movement,

Bohemia Guild of the Industrial Art League, 1902.

VENUTI 1767

Ridolfino Venuti, Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna, Vol. I, Parte II, Roma, Carlo Barbiellini al Corso, 1767.

VILLOSLADA

1954

Ricardo

García VILLOSLADA,

Storia

del Collegio romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della

Compagnia di Gesù (1773),

Editore Apud aedes Universitatis Gregorianae, Roma, 1954.

VIOLA

2014

Valeria

VIOLA,

Dalle

scuole di disegno ai musei di arte industriale. Percorsi di

educazione ed istruzione artistico e professionale in Italia durante

l'Ottocento. L'esperienza del Molise,

Tesi

di Dottorato ciclo XXVI Università degli Studi di Macerata, 2014.

SITOGRAFIA

IRSM

https://www.irsm.it/storia-dellistituto-san-michele/,

recuperato in data 9 luglio 2025.

STRINATI

Tommaso

Strinati 6 aprile 2021 Il giornale dell'Arte –

https://dgabap.cultura.gov.it/complesso-monumentale-di-san-michele-a-ripa-grande,

recuperato

in data 9 luglio 2025.

VIRTUOSI

https://www.accademiavirtuosi.it/,

recuperato in data 9 luglio 2025.

AAI

https://associazioneartisticainternazionale.wordpress.com/,

recuperato

in data 9 luglio 2025.

V&A

https://www.vam.ac.uk/articles/building-the-museum#slideshow=31131014&slide=0,

recuperato

in data 9 luglio 2025.

Vigna

Pia

https://www.vignapia.com/progetto-educativo/,

recuperato

in data 9 luglio 2025.

SACBA

https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=61749,

recuperato

in data 9 luglio 2025.

Arti

e mestieri

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF60668,

recuperato

in data 9 luglio 2025.

3)

1887 – LE RAFFAELLESCHE

DEL COMUNE DI ROMA E L'ESPROPRIO DI PALAZZO ALTOVITI DI PONTE

(di

Cristina Mochi)

La

Scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma è oggi affidataria

delle vele provenienti dal demolito Palazzo Altoviti. Sebbene le

trattative siano iniziate molto tempo prima (diversi furono i

solleciti agli Altoviti per il restauro dello stabile), lo Stato

stabilisce l'esproprio del Palazzo Altoviti il 21 marzo del 1885 e

la consecutiva demolizione dello stabile per la risistemazione della

sponda sinistra del Tevere dal Ponte Elio al vicolo dello struzzo

(notificaz. Municipale 28 luglio 1886 n. 51403). Il Palazzo ‹‹posto

in Roma in Piazza di Ponte Sant'Angelo ai numeri Civici 32 al 35 e

via Paola n. 34 di proprietà di Altoviti Avila Corbizzo fu Giuseppe

e Altoviti Avila Vittoria fu Francesco in Toscanelli››

è espropriato per la cifra di 450.000.000 (17 aprile 1887), eccetto

alcuni oggetti familiari, tra cui lo stemma sull'angolo, il busto

di Cellini e alcuni quadri. Preventivamente, Emilio Pavillion della

Direzione Tevere aveva provveduto al sopralluogo dal quale era emerso

che al piano nobile del palazzo erano conservate due

stanze

dipinte con affreschi a ornamenti di notevole interesse. Nei locali

vi erano anche i busti, antichi e moderni, tra cui si evidenziava

quello eseguito da Benvenuto Cellini rappresentante Bindo Altoviti.

Nel marzo del 1885, il direttore delle Antichità e Belle Arti,

Giuseppe Fiorelli, dirige i lavori atti alla rimozione dei dipinti da

preservare dalle demolizioni, indicando per la valutazione una

commissione composta da Filippo Prosperi, direttore delle Belle Arti,

Cesare Maccari e Guglielmo de Sanctis, tutti parte della commissione

che, dopo un'attenta analisi, stabilisce la necessità di salvare

parte della decorazione presente nelle due sale al piano terreno, in

cui figurano ‹‹volte

lunettate con pitture ad affresco attribuite a Vasari e ai fratelli

Zuccari e nel fondo delle nicchie busti antichi e moderni››.

Finalmente

nel 1886

il

Ministero dei Lavori Pubblici e quello delle Belle Arti stabiliscono

in accordo che alcuni affreschi del Palazzo Altoviti dovranno essere

salvati e quindi dovranno esser rimossi. Il rendiconto

richiesto dai proprietari all'architetto Azzurri ci dà

un'interessante descrizione dello stato del palazzo che non sembra

versare in cattive condizioni di conservazione. La facciata sul

Tevere mostra l'elegante loggia

che viene riconosciuta come la Banca Altoviti. Al piano nobile

figurano 26 camere, tre delle quali sopra la banca del proprietario.

Molti ambienti si trovano in povere condizioni. Anche Pavillion nel

suo reportage

aveva dichiarato che la loggetta sembra non essere stata completata e

che durante l'inondazione del 1870 il piano nobile era

stato danneggiato. L'ingegnere capo del Corpo Reale del Genio

Civile Cerutti richiede le chiavi del Palazzo ai proprietari (31

maggio 1887). Il termine del possesso Altoviti è stabilito al 10

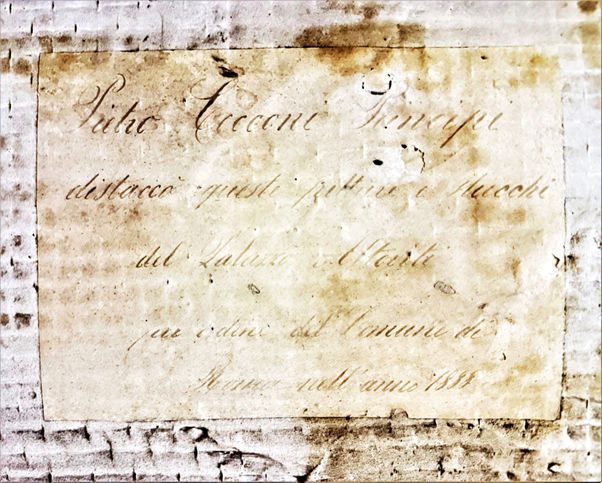

giugno 1887. Dal ‹‹collaudo

del distaccamento››

del 21 gennaio 1888 si evince che il restauratore Pietro Cecconi

Principi, affidatario dei lavori, aveva già proceduto al distacco di

23 affreschi della volta della prima sala (riportati su tela)

‹‹meno

i 4 tondi in stucco››,

perché nel tentativo di rimuoverne uno, essendo lo stesso ancorato

con grappe metalliche, era andato distrutto. Gli affreschi devono

essere trasportati alla Accademia di Scienze di Palazzo Corsini .

Nel febbraio del 1888 il rapporto dei lavori riporta che sono già

stati asportati gli affreschi del 1500, i tre stucchi rimasti saranno

distaccati (con

incassatura)

quando la demolizione arriverà al soffitto della stanza, e i dipinti

presi (staccati senza

permesso

da Pietro Cecconi Principi) devono essere depositati presso il Reale

Istituto per valutare se potranno essere rilasciati al restauratore o

meno. Nella stessa relazione si dichiara che le altre opere rimaste

saranno lasciate in

situ,

perché il Ministero non prevede bilanci per pitture del periodo

della “decadenza” .

La postilla allo scritto dichiara però un intento importante: i

giovani dell'accademia e delle scuole d'arte potranno copiare

soffitti e altro, per il loro studio o affinché ne rimanga memoria.

Alla fine di febbraio, il Ministero chiede a Cecconi Principi la

riconsegna delle chiavi perché ‹‹la

parte principale e più importante della sala maggiore››

era stata rimossa .

Nella sala minore rimangono invece ancora gli stucchi sopracitati.

Gli affreschi vennero portati a Palazzo Corsini (26 marzo 1888) e

furono lasciati alla demolizione ‹‹le

decorazioni o raffaellesche della loggetta››

per gravi condizioni di deterioramento (27 aprile 1888). La

demolizione del Palazzo Altoviti nel 1888 sembrerebbe concludere la

storia degli affreschi, ma in realtà i documenti aprono a nuovi

aspetti in cui si inserisce l'intenzione illuminata di Cecconi

Principe prima e del Comune di Roma poi.

Il

Ministero di Belle Arti e Pubblica Istruzione, alla proposta di

acquisto per la Scuola di Ornato dell'Istituto, declina l'offerta

ritenendo i pezzi in pittura e in stucco di Palazzo Altoviti staccati

arbitrariamente

dal Cecconi Principe ‹‹segno

di epoca di decadenza, mentre nelle intenzioni delle accademie gli

allievi devono essere educati al meglio››.

Il 15 ottobre 1888 il Direttore Generale Fiorini chiede al Presidente

dell'Accademia dei Lincei di ‹‹voler

ricevere in deposito altri pezzi in istucco e ad affresco staccati

dalle volte di Palazzo Altoviti […] e a voler rilasciare ricevuta

come per quelli per cui venne fatta consegna a marzo››.

Risulta chiaro da quanto menzionato che, al primo distacco,

consegnato a marzo, ne seguì un secondo, quello non autorizzato ma

sempre eseguito da Cecconi Principe, come da lettera dello stesso

datata al 18 agosto 1888; la ‹‹consegna

all'Istituto di Belle Arti delle pitture distaccate senza

licenza

nel palazzo Altoviti››

prevede: ‹‹4

quadri con figure, ornati e putti con cornici in stucco, 4 quadri con

figure e cornici in stucco, 3 quadri con lotte di centauri, 2 quadri

con Flore, 5 quadri con giochi di putti, 1 mascherone, 2 quadri con

mezze lunette con cornici in stucco››

.

Cecconi Principi nella stessa occasione consegna anche i tre stucchi

staccati dalla sala minore. Il Ministero purtroppo non può

provvedere a tali frammenti, ma già nel giugno dello stesso anno il

Comune di Roma in una lettera al Prof. Boselli della Pubblica

Istruzione fa sapere che è ‹‹disposto

a proprie spese a riconnettere tutti i pezzi in un edificio prossimo

al Palazzo Altoviti››,

nell'intenzione di ricomporre l'antica loggia Altoviti! Il 18

aprile del 1890, come risulta nel carteggio della Commissione

Archeologica

dell'Archivio Capitolino, nella nota di pitture si fa riferimento

ai 3

archi con velette

(2 pezzi ognuno), alle 3

lunette con velette

(2 pezzi ognuno) e ai 23

frammenti con figurine e ippogrifi,

pezzi di cui sarà tutore Cecconi Principe presso il magazzino di via

degli Incurabili a Roma, oggi via di San Giacomo. Nel

1921, difatti, la strada cambiò il nome e da Via

degli Incurabili

divenne Via

di San Giacomo.

La storia toponomastica di questa via è, e rimane, legata

all'Ospedale di San Giacomo, detto un tempo degli

Incurabili,

e alla Chiesa di San Giacomo in Augusta. Sulla strada si affacciava

il Convento degli Agostiniani Scalzi, sostituito dopo l'annessione di

Roma al Regno d'Italia da un palazzo per uffici dove poi si è

insediata la Scuola di Arti Ornamentali del Comune. Dal

carteggio emerge anche che al 21 aprile dello stesso anno (1890) i

materiali sono esposti a Palazzo delle Esposizioni. Si specifica che

i frammenti erano stati trasportati su tela da Pietro Cecconi

Principe per la demolizione del Palazzo Altoviti. Gli affreschi sono

‹‹opera

del 1500 di ignoto››.

1500

- “Libertà

vo' cercando ch'è sì cara”. Gli anni di Bindo Altoviti e i

fuorusciti fiorentini

‹‹Ricordo

come a dì 3 di luglio 1553 si fecie al medesimo Messer Bindo

Altoviti una loggia in fresco con le guide di stucco con assai storie

e di Cerere e di tutti e mesi dell'anno che fu gran lavoro e portò

detta loggia scudi cento cinquanta, che parte andò a conto delle

spese che ebbimo tutto il tempo che fini fino a quello a tutto

dicembre 1554, scudi 150 ››”.

Così riferisce Giorgio Vasari nelle sue “Vite”

in merito all'opera che lo trattenne suo malgrado a Roma prima del

ritorno a Firenze. I rapporti tra l'artista e la famiglia

fiorentina Altoviti sono documentati dalle numerose commissioni

databili fin dagli anni Quaranta, come quella per la ‹‹grandissima

tela in San Giovanni››”

(1542) e prima ancora la Pala

d'altare

dell'Immacolata

Concezione

per la cappella di famiglia ai SS. Apostoli sempre a Firenze (1541),

il Cristo

portacroce

(1553), più tardo, e la Pietà,

ora in collezione privata. A Roma, Bindo Altoviti (1491-1556), di

famiglia fiorentina, nel 1513 aveva restaurato il palazzo paterno,

sito nel rione Ponte, quartiere dei banchieri sulle sponde del

Tevere, fronteggiante Castel Sant'Angelo. Ne risultò così una

grande residenza grazie anche all'annessione di alcune case vicine.

Dalla demolizione di alcuni caseggiati sul lato di sinistra ne era

derivata una grande piazza, appunto degli Altoviti, gremita di

botteghe affittate ad artigiani. Sull'altro fianco, verso via

Giulia e la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, era il portone

d'ingresso all'edificio, che apriva verso un piccolo cortile, da

cui una scala portava allo studiolo e alla loggia. «Da questo

Antonio (di Bindo Altoviti) e Dianora (Cibo) nacque Bindo, il

quale continuò a stantiare in Roma, et à pena fatto maggiore

acquistò la piazza detta anche hoggi degl' Altoviti (di

Ponte), quale per render maggiormente spatiosa gli fu di mestiere

fare il gettito di alcune case, che erano ad essa d'impedimento...

ristaurò la casa comprata dal padre in quella guisa che hoggi si

trova, e di ciò ne fa testimonianza l'inscrittione

in un marmo posta nel cortile della sudetta casa, et è del seguente

tenore: i* Bindus Antonii de Altovitis nobilis Florentinus domum ab

ejus genitore emptam restauravit anno MDXIIII. Altre case furono

gettate a terra per fare un po' di piazza, perciò detta Altovita››

.

Oltre alle due dimore sopracitate, un terzo palazzo venne acquisito

da Bindo Altoviti, del quale ce ne dà riscontro Rodolfo Lanciani:

«Vi è memoria di una terza casa con giardino e loggia sul Tevere

comperata da Giovanbattista Perini da Firenze. (Ivi, c.

159). In questo Palazzo Altoviti furono radunati più tardi

tesori d'arte grandissimi, incominciando dal busto di Bindo,

modellato da Benvenuto Cellini, che il Camerlengato Pontificio aveva

fatto incatenare alla parete del salone, e che oggi è migrato ad

altri climi››

.

La loggia descritta nel Protocollo notarile deve essere riconosciuta

come quella prospiciente

il Tevere ancora visibile nelle fotografie ottocentesche prima delle

demolizioni. Tale loggia, infatti, viene descritta come loggia

delle statue

per la collezione antiquaria esposta in essa e già documentata da

Ulisse Aldrovandi intorno al

1550

.

Qui doveva essere stato sistemato il celebre busto in bronzo opera di

Benvenuto

Cellini

,

forse commissionato in

occasione della nomina di Bindo Altoviti a senatore fiorentino nel

1546. Nel 1550 Michelangelo ne rimase impressionato tanto da

definirlo «superiore

agli antichi››.

La sala grande o della loggia era stata decorata da Giorgio Vasari,

ospite di Bindo. Vasari

aveva soggiornato presso gli Altoviti nel novembre del 1551,

nell'estate e nell'autunno del 1552 e poi dalla Pasqua del 1553

fino a dicembre dello stesso anno. L'artista aveva concluso la

volta col Trionfo

di Cerere nel

palazzo di Bindo Altoviti nel 1554, opera dal 1939 ricomposta a

Palazzo Venezia. Durante l'ultimo soggiorno presso gli Altoviti a

Roma, Vasari si occupa degli affreschi del Palazzo di Ponte e,

secondo l'Alveri, della decorazione di una seconda loggia,

appartenente alla Villa ai Prati di Castello, acquisita

successivamente dal figlio di Bindo, Giovan Battista. Difatti Giovan

Battista, figlio di Bindo e di Fiammetta de' Soderini, «ornò

parimente la vigna paterna, che è la medesima posseduta hoggi

dagl'Altoviti situata incontro all'Orso a Ripetta dall'altra

parte del Tevere ,

hauendo la sua entrata fuori di porta di castello, quale ornò di

bellissime statue uendute poi alli duchi di Savoia, e già ritrouate

nella villa Adriana che era come anche hoggi è degli Altoviti,

qual vigna è molto celebre per una gran loggia, ivi dipinta da

Giorgio Vasari con molta vaghezza, che in questo genere tiene il

secondo luogo doppo la famosa de' Chigi alla Lungara››

.

Proprio nella vigna, ossia nella villa suburbana, Vasari dipinse una

magnifica loggia «piena di Storie e figure in fresco grande con uno

ornamento di stuco tutto con mio disegnio››.

La "vigna" andò distrutta durante l'assedio di Roma nel

1849, ma le decorazioni erano già scomparse da tempo come si evince

dalla recente pubblicazione di Alice Silvia Legè .

Le

informazioni tratte da Le

Vite

e dalle Ricordanze

di Giorgio Vasari e dai documenti d'archivio confermano la presenza

di due dimore Altoviti: quella di città, il Palazzo di Ponte o di

Banchi, e quella di campagna, la Vigna dei Prati di Castello oltre il

Tevere in prossimità di Castel Sant'Angelo. Se poco si può

aggiungere in merito alla loggia della Vigna perché distrutta, più

complesso appare il discorso legato alla loggia del Palazzo di Ponte,

soprattutto grazie alla revisione dei documenti relativi alla

demolizione del complesso. Difatti, come visto, nel 1887, un anno

prima che il palazzo venisse abbattuto per la Legge

del Tevere

e la consecutiva realizzazione degli argini, gli affreschi vasariani

vennero separati dal muro con una tecnica affine a quella detta dello

"strappo" dal pittore-restauratore Pietro Cecconi Principi,

montati su tele (un grande ovale centrale e complessivamente oltre 40

frammenti-in due tempi) e, insieme agli scudi in stucco, vennero

trasportati in Palazzo Corsini alla Lungara, sede oggi della Galleria

Nazionale d'Arte Antica. La volta Altoviti venne ricomposta dal

pittore Torello Rupelli, che si occupò anche dell'integrazione degli

affreschi e della loro contestualizzazione all'interno della sala,

ottenuta con paraste di gusto rinascimentale decorate a grottesche

che corrono verticali lungo le pareti (1932). Rupelli non

ricostruisce le arcate mancanti della loggia aperta verso il Tevere,

ma alterna vele di diversa grandezza sui lati lunghi in perfetta

simmetria. Grazie

al nuovo restauro del 2003 sono state individuate le parti originali

e quelle integrate nel ‘900 da Rupelli e chiarite le questioni

tecniche relative al trasporto e all'ancoraggio degli affreschi alle

strutture preesistenti della sala. È stata inoltre ritrovata una

botola, corrispondente al monocromo raffigurante Cerere

che affida a Trittolemo la sua missione

- le cui cerniere dopo la pulitura appaiono evidenti - che ha

permesso di rivedere la soprastante volta della Sala Pisana. Torello

Rupelli restaura i frammenti originali, spesso ridipingendoli, e li

inserisce all'interno di nuove composizioni decorative prodotte ex

novo, previste per il riadattamento obbligato dalle nuove proporzioni

della sala di Palazzo Venezia. Alcune fotografie dell'epoca

dimostrano la distanza tra gli ornati cinquecenteschi e quelli oggi

risistemati nel museo.

Giorgio

Vasari, per

il Palazzo di Ponte, infatti, nel

novembre del 1553 affrescò, in sole tre settimane, la loggia del

palazzo di Bindo Altoviti, mecenate e banchiere di origine fiorentina

al servizio del pontefice Giulio III Ciocchi Del Monte (1550-55); nel

1551 Vasari era anche intervenuto sulla facciata del palazzo

realizzando lo stemma di Giulio III.

Sotto

il segno del lupo. Giochi eruditi e fantasie romane

Non

v'è dubbio sulla mano che ha eseguito il partito centrale della

sala della loggia: Giorgio Vasari ne parla nelle sue Rimembranze

e la realizzazione dell'Omaggio

a Cerere

è certamente da attribuirsi a lui. Da parte sua nelle fonti non è

documentato nessun intervento nella sala più piccola, non perché

Vasari la consideri un tutt'uno con la sala della loggia

, ma semplicemente perché, a parer mio, non vi ha operato. La sala

minore aveva un partito decorativo che includeva i 4 stucchi tondi,

tre dei quali rimossi, a fine demolizione, da Cecconi Principi (ora

in Palazzo Venezia). Vero è anche che lo stesso Vasari indica nella

lettera al cardinale Sforza Almeni

come presenti all'impresa i suoi collaboratori, Marco da Faenza e

lo stuccatore Matteo di Nicolò veneziano. Gli stessi sopracitati

avrebbero poi lavorato spalla a spalla con il Vasari a Palazzo

Vecchio a Firenze, in cui vi sono decorazioni simili alla loggia

Altoviti. Nelle carte degli archivi romani l'attribuzione generica

a “maestro del 1500” o a “Vasari e Zuccari” non fornisce un

valido riferimento per una reale ipotesi attributiva, ma mette in

evidenza la presenza di mani diverse. Vasari realizza per il Palazzo,

oltre agli affreschi, quattro dipinti ad olio rappresentanti le

stagioni,

da porsi in una anticamera con soffitto a cassettoni ,

opere scomparse, sembrerebbe, prima dell'esproprio.

La

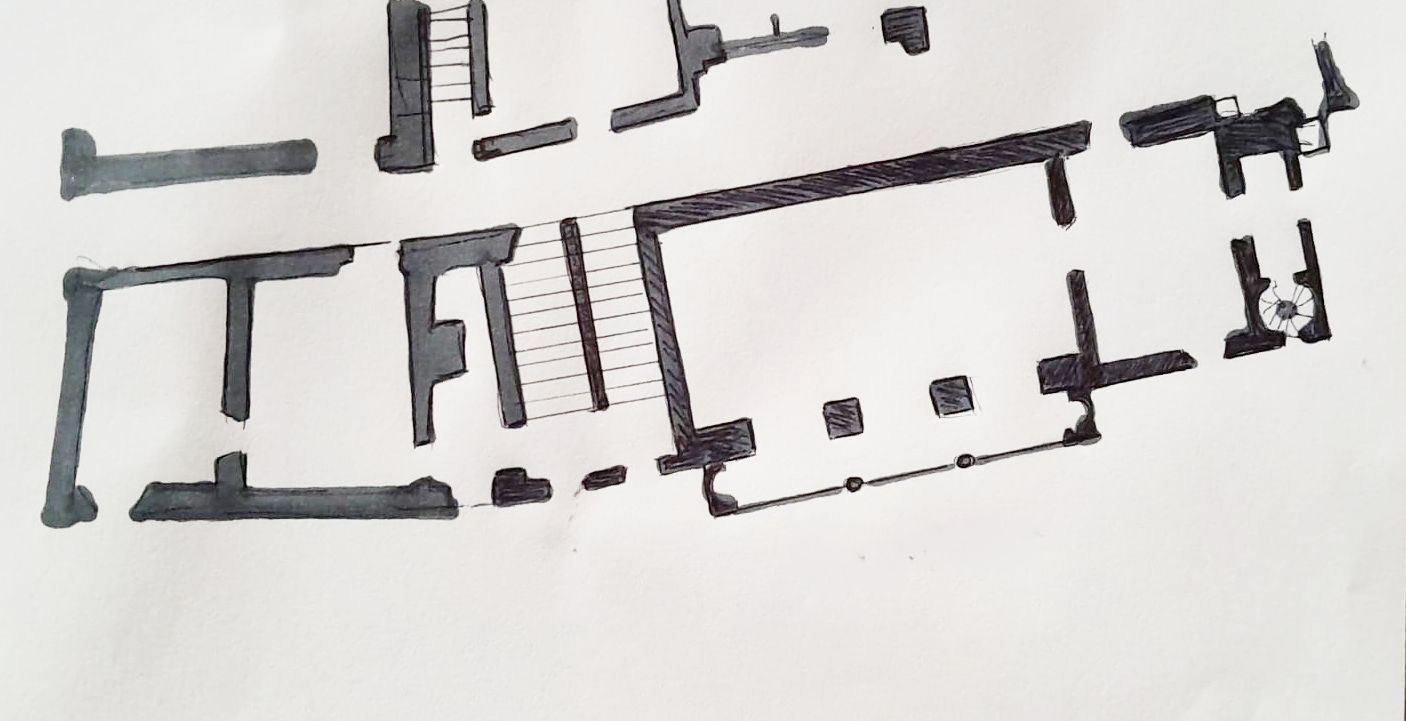

pianta dello stabile realizzata in occasione della demolizione del

Palazzo Altoviti descrive con esattezza, al pian terreno, la presenza

di una sala maggiore aperta attraverso una loggia verso la cosiddetta

loggetta, luogo prospiciente

il Tevere in cui era conservato l'archivio degli Altoviti. La

grande sala o Loggia

delle statue

era accessibile esclusivamente da una seconda stanza sulla destra, di

dimensioni più ridotte. I due ambienti erano ammorsati quindi a

destra da una scala a chiocciola (Fig. 2)

Fig. 2 - Copia della Pianta del pian terreno del Palazzo Altoviti

Fig. 2 - Copia della Pianta del pian terreno del Palazzo Altoviti

eseguita dalla Commissione Tevere ora in ACS, Roma

(Foto di C. Mochi).

e a sinistra da una grande scala regolare che però non dava accesso

alla loggia e camerino, ambienti isolati e privatissimi, con un solo

ingresso: essi dovevano rappresentare la sede del famoso Banco

Altoviti, ma ancor di più il luogo di incontro degli esuli

fiorentini, toscani costretti all'esilio perché appartenenti alla

fazione repubblicana e antimedicea.

Anima di tale gruppo fu certamente Niccolò

Ridolfi, nato a Firenze, nipote di Lorenzo de' Medici il Magnifico,

eletto a soli sedici anni cardinale (1517) e, in attesa di elezione

al soglio pontificio, morto per cause misteriose. Egli è il

destinatario del Bruto

di

Michelangelo, commissionato da Donato Giannotti, come riferisce il

Vasari. Il prelato, nella sua vigna sul Quirinale, incontra gli

illustri sodali nel viridarium,

ornato di sculture antiche e moderne: «Qui sono statue, e teste

bellissime››,

«e maschere antiche››,

ricorda Aldrovandi, disposte anche nella straordinaria biblioteca. Le

«rebus aliis etiam preciosis››

trovavano sicuramente una disposizione ordinata e pensata ,

come alcune collezioni antiquariali del Cinquecento a Roma, tra cui

quella Altoviti, in cui ornati e sculture fanno a gara con la Natura

che appare oltre le logge, dando visibilità a quel potere non solo

economico ma anche intellettuale. Questo spaccato storico, così

specifico e autentico, è documentato attraverso un'attenta lettura

iconologica dagli affreschi di Casa Altoviti;

l'Omaggio

a Cerere

di Vasari realizzato entro il 1553 celebra l'ufficio del grano e la

ricchezza familiare. Nel

1508 Bindo aveva sposato Fiammetta Soderini, cementando un'alleanza

che aveva le basi nelle tradizioni repubblicane e antimedicee delle

due famiglie, ma mantenendo comunque strette relazioni con i papi

Medici, Leone X e Clemente VII, cugini del Ridolfi. Anche se il duca

Alessandro de'Medici era stato assassinato nel 1532, durante il suo

governo tirannico, Bindo venne eletto membro del consiglio dei

Duecento. I prestiti ingenti al cardinale Ippolito de Medici, che